【大紀元記者薛明珠採訪報導】中國經濟長期低迷,內需不振,對外則傾銷過剩產能,引發全球反彈。大紀元近日專訪經濟學家俞偉雄博士。俞偉雄表示,中共刺激政策成效有限,中美關係雖短暫緩和,深層矛盾仍難解,全球需為長期競爭合作格局做準備。

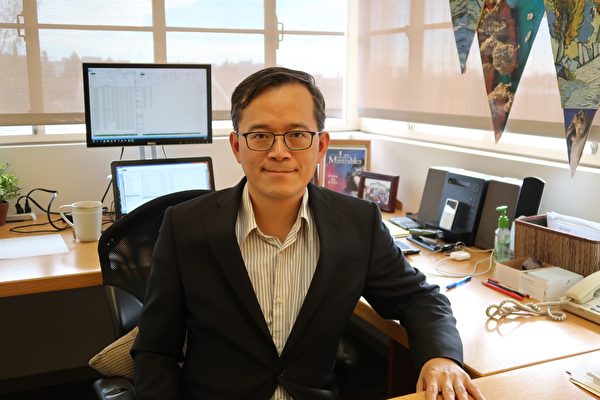

俞偉雄(William Yu)博士,加州大學洛杉磯分校安德森預測中心(UCLA Anderson Forecast)經濟學家,專長於經濟建模及中美經濟關係的研究,涉獵範圍廣泛,多篇論文曾被各大媒體廣泛引用。

經濟政策四大方向 成效受限

俞偉雄介紹,中國正從四個方面試圖刺激經濟:首先是貨幣寬鬆政策,包括降準與降息,並鼓勵銀行加強對中小企業、科技創新,與製造業的放款。他認為,這是必要且正確的方向。

其次為擴張性財政政策,例如提高地方專項債規模,用於基礎建設與都市更新等新型基建。

根據國際貨幣基金組織(IMF),於2024年中發布的最新第四條款磋商報告,中國一般政府債務,已從2019年的38.5%上升至60.5%,廣義政府債務(含地方融資平臺)增至124%。地方政府債占GDP逾六成,非金融部門總債務達312%,使中國成為全球債務最重的國家之一。

另一方面,根據IMF報告附件4,中國廣義貨幣(M2)供應增速,為實質GDP的兩倍,但消費者物價指數(CPI)卻持續走低。2025年2月CPI已轉為負值,5月同比下跌0.1%,連續第4個月負成長,顯示通縮加劇。

俞博士指出,過去十年中國過度舉債,導致債務水平已高於美國,令中央政府在進一步擴張財政上,進退兩難,當前刺激規模仍顯不足。

第三是放寬房地產政策,取消多地限購限貸措施,並由政策性銀行或地方融資平臺收購爛尾樓,穩定市場信心。

第四則是提振消費,包括補貼新能源車、家電換新、發放消費券、舉辦購物節,以及鬆綁對文娛產業的監管。

儘管政策方向正確,但俞偉雄指出,中國國內消費仍十分疲弱,民間消費意願依然低迷,這是資產泡沫破滅後典型的「資產負債表衰退」,企業與家庭因債務沉重,被迫減少投資與消費,形成長期經濟疲軟。

俞偉雄認為,解方仍是擴大財政刺激,但當前政策力道不足,加上人口老化與長期債務問題,中國經濟恐難在短期內回穩。他提醒外界,應降低對中國短期復甦的期待,並做好長期低迷的準備。「這個問題是長期累積下來的很嚴重的問題」。

中共製造業泡沫衝擊全球市場

2021年房地產泡沫破裂後,中國經濟持續低迷,失業率高企、消費不振。為了轉移國內壓力,中共大量補貼製造業與出口企業,企圖將危機轉嫁全球,以對外傾銷來提振國內經濟。

2024年,中國貿易順差創歷史新高,接近1萬億美元,今年上半年就已達5,000億美元,年增超過四成。在對美貿易受限、內需疲弱的情況下,中共把大量商品低價傾銷至東南亞、拉美與歐洲,重創各國製造業。

俞偉雄指出,中共依賴製造與出口,以對抗經濟下行壓力,特別是在電動車與太陽能等綠能領域,持續擴張產能,並將過剩產品大量傾銷全球。此舉雖然有助於紓解中國當前的經濟疲軟,但對全球其它國家造成很大威脅,和政治經濟上的衝擊。目前歐美已陸續採取高關稅防禦,東南亞與非洲等地也面臨壓力。

他建議,中共應從根本上改善經濟結構,提升家庭可支配所得,擴大內需,才是擺脫外銷依賴與惡性競爭的根本出路。當前中國家庭收入占GDP比重不到50%,遠低於美國的80%;資源過度集中在產業補貼,導致企業過度競爭、壓榨勞工,形成所謂的「內捲」現象。

「當一個國家的目標不再是人民的福祉,而是追求全球霸權,其制度就會非常扭曲。」俞偉雄直言,中共早在十年前就提出要「擴大內需、促進消費」,但十年來始終無實質進展。為彌補史詩級的房市泡沫破滅,中共正製造新的製造業泡沫;他認為,中共這種行為「非常的不智,非常的危險」。

中美關係短期緩和 結構性矛盾仍在

為應對中共十年前推出的「中國製造2025」戰略,及其龐大的全球貿易順差,美國自川普政府起,即展開兩波關稅制裁,包括2018年的美中貿易戰,以及2025年的全球關稅戰,以遏制中共在高科技、戰略產業,和出口領域等方面的強力擴張。

近期,美中雙方雖在日內瓦與英國談判後達成暫時協議,美方將對中方145%的高額關稅調降至30%,中方也同步減稅。俞偉雄形容這是一場「戰術性休兵」,雖有助短期穩定市場與供應鏈,但無法化解雙方深層矛盾。

俞偉雄坦言,「我不看好中美長期貿易關係,大家要有心理準備,」他表示,美國當前正積極推動「再工業化」,致力重建本土製造業,並減少對中國在半導體、通訊與醫療等戰略物資上的依賴。

美國近年透過「友岸外包」(Friendshoring)與「近岸外包」(Nearshoring)策略,加強與盟國如墨西哥與加拿大的供應鏈合作,重組全球產業布局。俞博士表示,後冷戰時代結束後,隨著霸權競爭升溫與國家安全重要性提升,再加上過去數十年,全球化導致中產與藍領階級流失工作、收入下降,促使美國兩黨及未來政府,即使面對短期高成本,也將持續再工業化的戰略方向。

俞偉雄強調,美國關稅戰不只針對中國,無止境全球化的時代已宣告結束,各國必須重新審視對美貿易策略。他建議,對美貿易順差大的國家,應適度增加從美國進口能源或農產品,以降低貿易失衡,並避開潛在的關稅報復。

「即使從美國進口能源成本較高,也比日後遭逢懲罰性關稅來得划算。」他直言。

總結觀察,俞偉雄認為,美中關係已從單純的經貿合作,演變為多層次的競合關係,涵蓋接觸(Engagement)、脫鉤(Decoupling)、競爭(Competition),甚至戰略對抗。這樣的格局比冷戰時期美蘇對峙更為複雜,各界須密切關注其趨勢變化。

他呼籲,不論企業或政府,都應儘早調整策略,為供應鏈重組與地緣經濟新秩序做好準備。◇