【大紀元2024年07月22日訊】(英文大紀元記者Petr Svab撰文/信宇編譯)有一天,梅梅(Meimei,化名)上學遲到了。「怎麼會這樣呢?」她心想。媽媽總是在早上叫她起床。她看到了爸爸,他也遲到了。顯然,媽媽也沒有叫醒爸爸。那她去哪兒了呢?

這時,電話鈴響了。

這位16歲的女孩接起了電話。電話那頭的男人自我介紹說他是當地公安局派出所的所長。「你媽媽因為在公園裡煉法輪功被捕了。讓你爸爸明天帶5000塊錢來派出所,否則後果自負。」

梅梅的爸爸本身就是一名政府懲教人員,他開始打電話給他的熟人,拚命尋找在派出所有關係的人。

當天下午,又有一個電話打來,通知他們她媽媽被轉運到了上一級的公安局。

「我感到非常非常害怕。」梅梅說道。她知道最近又有一名法輪功學員在那個公安局被毆打致死。

「我們必須救媽媽。」她懇求她的爸爸,她爸爸是一名在當地頗有能量的中共黨員。

她爸爸向一位富裕的叔叔求助,這位叔叔立即開始到處金錢開路,四處打聽,直到找到合適的人為止。

大約四天後,叔叔設法安排了一次探監。但只有梅梅被允許進去。

當時正值中國新年前後。公安局拘留所又冷又黑。她被帶進一個房間,在那裡她見到了一位同樣修煉法輪功的親戚。他試圖迴避目光,但是梅梅可以看到他臉上有一個清晰的手印。

兩個警察坐在角落裡,戴著墨鏡,下著象棋,使這沉悶的場面顯得更加陰森。然後,她的媽媽被帶了進來。梅梅幾乎連一句話都說不出來。在剩下的15分鐘裡,她一直在哭。

叔叔又一次給公安局的各個高層領導送去了現金。

「這不是真正的賄賂,只是送錢而已。」梅梅說道。

大約兩週後,她的媽媽終於被釋放了。

「誰把你打成這樣的?」梅梅看到母親身上滿是黑色瘀傷,大聲喊道。她很生氣。她想抗爭。雖然她知道,自己只是一個孩子。

母親阻止了她。「他們也是受害者」,她說,「因為他們不知道自己做錯了。」

梅梅感到震驚了。她知道法輪功的修煉原則是「真、善、忍」,她讀過法輪功的書,做過法輪功的五套功法。這是她第一次真正理解法輪功的內在意義。

「我想在那一刻,我突然明白了什麼是善。」她說道。

自25年前中共發動對法輪功的殘酷迫害以來,數百萬在中國長大的兒童擔心自己和家人的生命安全,梅梅(這不是她的真名)就是其中之一。

和其他十幾位接受《大紀元時報》採訪的人一樣,她要求隱去自己的真實姓名,以保護仍然生活在中共治下的親屬。

「天地顛倒」

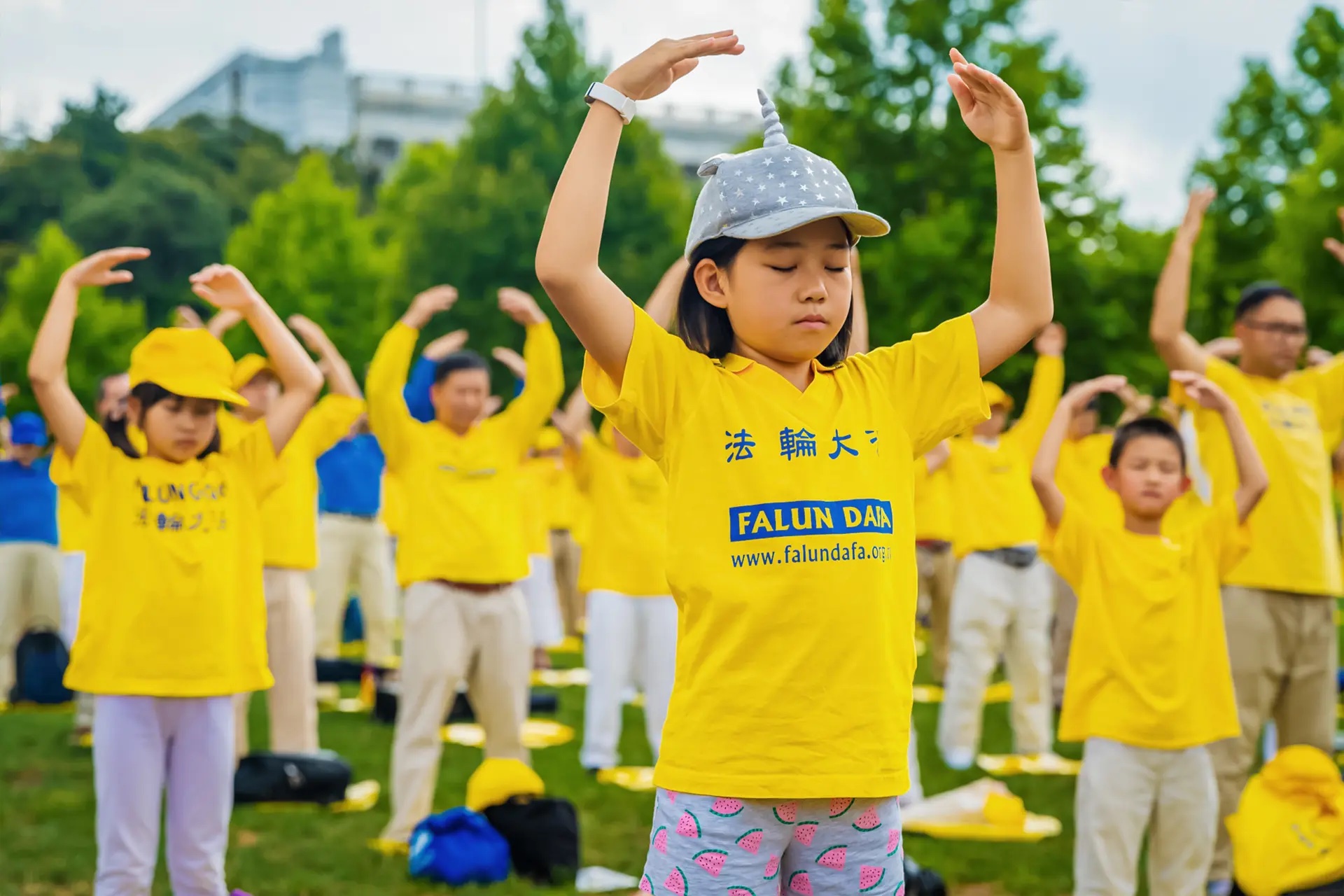

法輪功,又稱為「法輪大法」,是一種講究柔和動作和道德準則的修煉方法,其師徒傳承可追溯到古代,類似於大量其它佛教或道教修煉方法,從20世紀70年代開始,法輪功以「氣功」的名義進入更廣泛的公眾視野。

在文革後期的反傳統大清洗中,氣功為中國人提供了一條與自己的文化保持聯繫的寶貴途徑。

法輪功是在1992年,由其創始人李洪志先生在全國各地舉辦了一系列講班授課之後,才被介紹給公眾的。由於公眾對氣功已經有了一定的了解,法輪功更深入地探討了精神層面的問題:法輪功教導人們,健康和修煉進步的關鍵在於按照「真、善、忍」的原則修煉自己的品行。

這種修行方法主要通過口口相傳迅速傳播開來。根據20世紀90年代末的政府調查,7000萬至1億人修煉了法輪功,大多數人表示身心健康得到了改善。通常情況下,父母會帶領他們的孩子一起煉習,並遵循法輪功的原則。

幾乎所有接受《大紀元時報》採訪的法輪功小弟子,年齡從5歲到15歲不等,都認為自己是法輪功修煉者,而且是虔誠的修煉者。

1999年7月20日,中國各地的國家媒體紛紛譴責法輪功並予以取締。前一天晚上,中國各地的法輪功輔導站站長被非法逮捕,事實上他們只是帶著音響在戶外煉功點播放煉功音樂的志願者而已。

對於許多人,尤其是年輕的大法弟子來說,這個消息完全是個晴天霹靂。

「我們只是覺得很奇怪。」當時只有11歲的莉維亞(Livia,化名)說道。

1999年以前,莉維亞和父母經常和當地人一起外出修煉法輪功。

她說:「許多政府官員都認識我們,對我們相當友好。」

然而突然間,全國的新聞媒體把法輪功描繪成徹頭徹尾的邪惡團體。

「我和父母簡直不敢相信。」她說。

當時年僅8歲的艾米(Amy,化名)回憶說,國家控制的媒體對法輪功的報導幾乎在一夜之間從正面轉為負面。

這一切讓人感到十分震驚。

當時13歲的小于(Yu,化名)說道:「就好像天地都顛倒了。」前一天還是真的,現在卻變成了假的。突然之間,荒謬的說法被當作不容置疑的事實。

當時,法輪功修煉者普遍認為一定是搞錯了,這種情況會很快得到糾正。

「這一定是個誤會。」當時18歲的菲比(Phoebe,化名)回憶道,「我們必須讓他們知道(被捕的法輪功學員)是好人。我們必須做點什麼。」

成千上萬的人前往當地政府辦公室或前往北京提出上訴,或者只是在天安門廣場上告訴人們「法輪大法好」。

而中共惡黨的反應是大規模逮捕、拘留和酷刑。

一些法輪功修煉著回憶說,起初,警察似乎對如何處理感到困惑。那些去北京的人被逮捕,他們的個人信息被刪除,然後在幾天內被釋放。

這種情況很快發生了變化。

地方當局顯然是迫於高層壓力,開始把到北京上訪視為嚴重違法行為,可判處數月甚至數年的強制勞改。

拘留所裡面關於各種酷刑的描述很快就一傳十、十傳百地傳開了:持續數小時的毆打、用多根電棍電擊,直到房間裡瀰漫著受害者肉體燒焦的氣味、長達數天的審訊和剝奪睡眠、強姦、用濃鹽水從鼻子強行灌食、打斷關節、將竹籤插入指甲縫、注射不明化學物質,以及其它數十種方法,為了使受審人員認罪,無所不用其極。

幾位受訪者說,中共對法輪功迫害開始後,修煉者幾乎立即開始印刷和散發傳單。起初,傳單通常側重於當地修煉者被錯誤逮捕的案例。後來,他們製作了更廣泛的傳單和小冊子來揭穿中共的宣傳,並開始將它們投遞到人們的信箱,通常是在夜深人靜的時候。

如果攜帶這些材料被抓,可能會被關進監獄或勞教所長達數年。

她說,莉維亞的父母至少10次被送往勞教所和各種拘留所。

有一年,她的父母和祖父母同時被拘留。其他親戚擔心自己也會成為目標,不願捲入其中,因此她一直孤身一人,靠學校的午餐和其它能得到的食物維持生計。

「那段時間對我來說非常艱難。」她說道。

然而對她來說,食物和其它基本必需品並不是真正的問題。

她說:「主要的問題是心理和精神上的,因為我想念我的爸媽,擔心他們。」

國家宣傳機器

在迫害的頭幾個月,反對法輪功的信息無處不在,充斥著所有的電視頻道、廣播電台和報紙雜誌等。

對於熟悉法輪功的人來說,這些宣傳聽起來很荒謬。法輪功被指控會導致謀殺、自殺甚至恐怖主義——所有這些都與法輪功的教義背道而馳,因為法輪功的教義明確禁止殺生。

然而,大量的宣傳無所不在,許多人被動地接受了其中的一些說法。

早期最常見的抹黑之一是法輪功學員剖腹以「尋找法輪」。多位法輪功學員指出,沒有任何證據表明發生過這樣的事情,這完全是中共政權的無端捏造,而許多中國人卻毫不懷疑地信以為真,為虎作倀。

揭批法輪功成了一項強制性的全國性活動。人們被要求在反對法輪功請願書上簽名,踩踏法輪功創始人的照片,在進入政府機關前譴責法輪功。反法輪功的宣傳成為中國中小學教科書、學校考試和學生必修的「政治教育」課程的一部分。

艾米說,對於那些相信這些宣傳的人來說,法輪功學員比罪犯還壞。

對於許多人而言,這讓他們回想起文化大革命時期的全民狂熱,當時人們甚至連買個日用品都要背誦毛澤東語錄。

只是這一次,人們已經習慣了實用主義的憤世嫉俗。

莉維亞說,許多相信中共宣傳的人仍然認為法輪功修煉者愚昧頑固,因為他們無視中共政權的誹謗,堅持自己的信仰。

「(人們認為)我全家都很愚蠢。他們認為放棄法輪功很容易。你為什麼非要這樣堅持呢?」

她說,信仰對他們毫無意義。

艾米記得,在一次政治教育課上,她曾試圖大聲疾呼。她說:「法輪功不是那樣的。」當時老師正在按照中共的腔調大肆宣傳。老師立即制止了她。「你有什麼證據?」下課後,老師在走廊上對著艾米大喊道。

打擊報復馬上就接踵而至。第二天,艾米遭到了全班同學的迴避,其他孩子罵她的難聽話語她不想再重複。

她的幾個朋友堅持和艾米在一起,但後來告訴她,老師囑咐他們不要再和她說話,以免「影響」他們的學業和前程。聽到他們願意違抗老師的命令和她做朋友,她感到很欣慰。不過,她還是不希望他們惹上麻煩。她建議他們只在私下裡表達友誼。隨著時間的推移,他們越拉越遠,直到她孤身一人。

她的父親並不煉習法輪功,堅持讓她繼續上學,於是她只好面對不斷的冷嘲熱諷和詆毀繼續上學。

她說:「每天都像在受折磨。」

集體犯罪感

中共迫害法輪功開始時,本(Ben,化名)17歲。

「我無法理解。」他說,「我不知道發生了什麼。」

親朋好友絡繹不絕地來到他家,試圖勸說他和父親停止修煉,或者至少保守祕密。回憶起文化大革命,他們擔心,如果一個人被貼上與黨為敵的標籤,整個家庭都會成為眾矢之的。

「你不能再煉這個了,因為你的堂兄弟們,他們幾年後就要上高中和大學了,他們會受到迫害的。」叔叔們告訴他。

多名法輪功學員都提到,中共利用集體犯罪或連坐,即一個人的所謂政治過失會給其家人、朋友、同事,甚至其工作場所或學校帶來懲罰,這是一種心理折磨的來源。

抵制政府要求放棄信仰的命令是一回事,然而抵制真正關心自己的親友慷慨激昂的懇求又是另一回事。

2000年,本的父親前往北京向政府呼籲請願,結果被捕。在接下來的十年中,本總共只見過他幾個月。他的父親被釋放後,又再次被捕並被送往拘留所或勞教所。

本不得不放棄上大學。高中畢業後,為了養活自己,他到一家餐館當服務員,後來又到麥當勞(McDonald’s)和漢堡王(Burger King)等多家快餐店打工。

沒有人敢幫助他。就連他的經理也多次受到警察的騷擾。

「我受到了來自老闆、家人、同學和朋友的壓力。」他說,「因此,我開始出現心理健康問題。我有很長一段時間不再與人交談。」

他患有抑鬱症、強烈的恐懼感和絕望感。

2009年,本的父親在勞教所服刑兩年後獲釋,他鼓勵本堅持信仰,本的精神狀態逐漸好轉。他參加了一個職業發展項目,並學會了電腦編程。

很明顯,他的父親曾遭受過酷刑,但當他向父親詢問時,父親卻不願對此多說。

「我問了他幾次。他說:『不,我不想說。這太可怕了。我不想回憶那些往事。』」

不過他還是提到了毆打,以及「老虎凳」——被迫在一個小凳子上坐上好幾天,這會讓人疼痛難忍,臀部也會大面積受傷。

2012年,本和他的父親逃離中共治下,來到了美國。

揭露真相

2001年,小于住在一所高中的宿舍裡,10個女生擠在一間擺滿上下鋪的房間裡。她把一些法輪功資料藏在床墊下,沒想到透過床板被下鋪的同學看到了。

「于,你能把它拿開嗎?我每次抬頭都能看到。這讓我很不舒服。」下鋪的女孩說,她是一個從小玩到大的朋友。

其他幾位室友也聽到了這句話。小于想解釋一下。「不要相信政府說的話。」她說。她開始談起她母親的朋友,她母親的朋友多次到北京上訴,結果被逮捕,最終被判入獄12年。說著說著,她的眼淚開始順著臉頰滾落下來。

這些室友的反應完全是冷漠。其中一個室友甚至開始大笑起來。「你哭什麼?又不是你的家人。」那個女孩說道。

小于再也沒有試著和同學們談論迫害。她也很少笑。

四年後,在醫學院裡,小于抓住了另一個機會:英語課上,一位美國老師布置了以 「英雄」為主題的演講作業。

輪到小于時,她站了起來,開始講述她被囚禁的親人。

「我說她是我心中的英雄,因為她為正義的信仰挺身而出。」小于說道。

全班鴉雀無聲。老師也沒有說話。最後,班上的共青團代表站了起來,滔滔不絕地宣傳了一番。

下課後,小于感到很不安。她認為自己做得對,但不確定會發生什麼。她曾希望身邊的朋友會支持她,但現在他們甚至不願意搭理她。

在回宿舍的路上,她感到受傷和孤獨。當她打開門時,房間裡只有一個女孩——宿舍的學生代表。考慮到她經常在別人想睡覺的時候熬夜,行為粗魯、嬌生慣養、不體貼人,小于平時並不太喜歡和她在一起。

出乎她意料的是,這個女孩開始大喊:「小于,如果你因為這件事被抓起來,我就去救你!」

小于的心融化了。她發現自己在微笑。

她說:「在中國只要提起法輪功,人們的真性情一覽無餘。」

「三退」運動

迫害剛開始時,許多法輪功修煉者抱著希望,認為如果他們能更好地解釋自己,中共就會改變立場。年復一年,他們相信迫害即將結束,小于說道。

2004年11月,隨著《大紀元時報》發表系列社論《九評共產黨》,情況發生了重大轉變。社論對中共的歷史、暴行和手段進行了詳細而冷靜的分析,使人們對中共的改變不再抱有任何希望。

正如社論所記錄的那樣,將社會中的一部分人視為必須鏟除的敵人一直是中共掌握權力的核心策略。

「我從根本上被震撼了。」莉維亞談到她第一次讀《九評》時說道。她終於明白了為什麼中共要迫害無辜的人,而這些人無論從哪個角度看都不構成威脅。

從那時起,法輪功學員普遍認為,只有中共滅亡,迫害才會結束。

「在此之前,我們試圖說服中國領導人接受法輪功。我們試圖用我們的慈悲、善良來轉變他們的思想,不斷上訪、寫信、澄清真相。」薩姆(Sam,化名)說道。

「在《九評》之後,我意識到我們不能再走這條路了。……他們沒有希望改變,(也沒有希望)停止迫害。」

《九評》引發了大規模「三退」運動,即人們退出中國共產黨、共青團和少先隊。雖然中共只有約1億名黨員,然而幾乎每個中國人都曾在某個時期加入過中共的某個分支機構。

「三退」並不是正式註銷黨員身分,而是在內部聲明與黨及其罪行劃清界限。

法輪功修煉者一直在中國境內推動這個運動,收集人們的聲明並將其提交給 「全球退出中共服務中心」(the Global Service Center for Quitting the CCP)。這是一個總部位於紐約的非營利性組織,旨在推動全球「三退」運動並進行統計,目前統計數字已超過4.3億。

許多法輪功修煉者注意到,傳播《九評》明顯改變了人們對法輪功的態度。

艾米說,即使是此前對中共的宣傳深信不疑的人,在讀完這組社論後也大吃一驚。

「即使是那些被中共洗腦的頑固分子,他們也無法反駁。」

接受《大紀元時報》採訪的人表示,《九評》讓那些長期以來一直被灌輸「沒有中國共產黨就沒有中國」的人豁然開朗。

「在中國,人們真的很難區分中國共產黨和中國人民。」邁克(Mike,化名)說道。迫害開始時,他只有8歲。

他們說,《九評》給了人們足夠的震撼,讓他們瞬間清醒,幫助他們認識到中共和中國並不是一回事。

為人體器官而殺人

2006年,《大紀元時報》報導了中共殺害法輪功學員,摘取他們的器官用於利潤豐厚的器官移植行業的新聞。這些指控最初來自幾位舉報人,證據很快滾雪球般地增加。

2000年後,中國本來微不足道的器官移植系統突然爆發。器官供應量如此驚人,以至於許多醫院都開設了新的器官移植病房,甚至全國各地都開始出現專門從事器官移植的新醫院。

一些醫院公開吹噓每年完成數百例移植手術,而幾年前僅有幾例。然而,中國幾乎沒有器官捐獻系統。即使中共承認使用死刑犯作為器官來源,這也是不可能的。沒有任何跡象表明,中國突然判處死刑的人數成倍增加。

最值得注意的是,醫院宣傳的等待時間只有一到兩週——器官在等待病人,而不是病人等待器官。

隨後進行的幾項獨立調查得出結論,中國器官移植系統得以運行的唯一途徑是,只要需要器官,就會有人被按需殺害,尤其是考慮到器官一旦離開人體,其保質期短得令人難以置信。

臥底調查人員打電話給醫院,假裝是需要器官移植的病人,特別詢問「法輪功」學員的器官,得到的答覆是確實可以提供。

幾個受訪者說,這個消息既可怕又令人作嘔。

「我好幾天都吃不下飯。」本說,「我無法相信這種事情已經發生了好幾年。」

對於當時離家在寄宿學校上學的梅梅來說,這一直是她焦慮不安的根源。

她說:「我非常害怕和擔心我的媽媽,尤其是每次她不接電話的時候。」

這種令人毛骨悚然的做法似乎在遼寧省東北部地區尤為普遍,該地區在21世紀初由薄熙來領導,而薄熙來是中共反法輪功運動的狂熱實施者。

「這對我來說是個很大的打擊。」菲比回憶道。迫害開始時,菲比剛剛在遼寧省第二大城市大連讀完高中。

她的父親是一名律師,母親是一名地方檢察官,這讓她過上了舒適的生活,與普通中國人的苦難隔絕開來。

「對我來說,政府的形象以前一直是非常高大正面的。」她說道。

自1995年起,菲比就和母親一起煉習法輪功,當中共開始打擊法輪功時,她認為這一定是個糟糕的玩笑。

「我根本不知道政府會對人做這種事。」她說道。

「你甚至不能思考你想思考的東西?你甚至不能相信什麼是好的?那是我第一次清楚地看到中共是多麼邪惡。」

她的母親具有顯赫地位和工作經歷,因此起初沒有人敢對她怎麼樣,直到她決定寫一封為法輪功辯護的信,寄給她能想到的中國所有司法和執法官員。

1999年12月,菲比的母親帶著她一起前往北京上訴請願。在天安門廣場的安檢站,警察發現了這封信和她們身上的法輪功書籍。她們當場被捕,並被拘留了幾天。

之後,她的母親被監視居住,並被迫提前退休。警察不時地洗劫他們的家,她的母親一次又一次地被拘留,最終被判處在臭名昭著的瀋陽馬三家勞教所服刑三年。一年後,她因接受眼部手術而獲釋,菲比認為這是勞教所不敢過於嚴厲地虐待一名前檢察官。

當他們得知2006年發生的殺害法輪功學員以獲取器官的新聞時,他們感到非常不安,因為他們意識到自己所在的省份可能受到了嚴重的牽連。

「這真的讓我感到難受。」菲比說,「我下定決心,如果有機會出國,一定要揭露罪惡。」

然而,幾年前她的護照申請被拒。她顯然被列入了黑名單。

儘管如此,她還是重新提出了申請,她認為這是上天給她的幸運,因為在換用新的護照簽發系統後,政府關於她的檔案被破壞了。

由於系統中她的所有個人信息都是錯誤的,她被要求從當地派出所獲得一份批准書。令人吃驚的是,她所在的地區被重新分配到了另一個派出所,那裡沒有人認識她。她拿到了批准信,隨後又拿到了護照,得以在2006年輾轉來到美國。

自2008年以來,菲比一直在《大紀元時報》報社工作,目前負責數字營銷。她說,加入一家願意報導中共侵犯人權行為的媒體,是她為揭露法輪功受迫害做出貢獻的途徑。

家庭破碎

對芙洛拉(Flora,化名)來說,自2000年出生以來,受迫害就一直是她生活的一部分。當時,她的父親因1999年在北京為法輪功呼籲請願而被關進勞教所。在她兩歲時,父親被釋放。

從她記事起,她就聽說有人因為修煉法輪功而被捕。上學時,爺爺奶奶勸她不要提及自己的信仰。她的母親總是使用可拆卸電池的舊手機,每次回家都這樣做,以減少監視。他們的公寓還有一個隱藏的門鈴,只有信任的人才會知道。

她說:「我感覺自己生來就住在監獄裡。」她總是很小心注意自己在說什麼,對誰說。

2007年,她的父母在2008年北京奧運會前的大清洗運動中被捕。

她記得,當時她正在做作業,母親正在做晚飯,有人敲響了前門。她母親打開門,大約10個人衝了進來。她認出了警察和一名大學官員,她母親曾在這所大學任教,直到1999年因在北京上訴請願而被大學開除斷送了職業生涯。

她說,警察甚至沒有手銬,而是用皮帶綁住了她母親的雙手。他們洗劫了他們的家,錄像並沒收了他們能找到的任何法輪功材料。他們還偷走了現金和家裡的電視機。與此同時,一名女警官試圖分散芙洛拉的注意力,詢問她的家庭作業,彷彿這個驚恐的女孩無法清楚地看到發生了什麼。

「我沒有哭,因為我受到了驚嚇。但我記得我的腿抖得很厲害。」她回憶道。

警察把她送上了一輛車,把她送到了同城的外婆家。

在車上,她問媽媽為什麼會被捕。

「他們好像不知道該說什麼。」她回憶道。

然後一個人回答稱:「你母親被捕是因為她修煉法輪功。」

「這不應該是你們逮捕人的原因。」她記得自己是這麼回答的。

其餘的人都沉默不語。

她後來得知,她的父親已經在他經營的小店被捕。他被關了19個月。她的母親在四個月後獲釋。

然後,2012 年的一天,芙洛拉在午休時間從學校回家,發現父母又不見了。她的姨媽在那裡,試圖向她撒謊,告訴她發生了什麼事。但這毫無意義。她馬上就知道了。

她後來才知道,父母都在家時,警察來了。他們在母親開門時抓住了她。但父親設法鎖上了副門。然後,他從四樓的窗戶爬了出去,穿過一台空調機,來到隔壁的窗戶。幸運的是,窗戶是開著的。他爬了進去。

幸運的是,鄰居沒有報警。過了一會兒,他溜了出去,不見了蹤影。他再也沒有回家。2014年,他逃離中共統治,來到國外。

高中畢業後不久,芙洛拉赴美留學。大學畢業後,她加入了《大紀元時報》的姊妹媒體新唐人(NTD)電視台。

她說,正是遭受迫害的經歷促使她從事媒體工作。

「我一直都想成為一名記者,為弱勢人群發聲。」

全民監控

隨著反中共宣傳的不斷努力,許多法輪功修煉者注意到公眾的態度逐漸發生了轉變。無知和敵意正在慢慢消散,取而代之的是同情和理解,儘管漠不關心的態度仍很普遍。

莉維亞記得,在高中時,她曾設法向幾個同學解釋法輪功的真相。一天,當政治課老師提起法輪功的宣傳時,同學們開始踴躍發言。她很快加入其中,與全班分享了自己的理解。

「老師很震驚。」她說,「她就說,這個話題禁止在課堂上談論。」

她說,老師辯稱「因為我們是被中共統治的,所以當我們反對中共時,就是我們的錯。」

早年間,試圖向陌生人談論法輪功會面臨被警察抓捕的巨大風險。

迫害開始時,米婭(Mia,化名)只有六歲,她記得當父親向他們遇到的人,比如出租車司機,提起法輪功時,她感到非常害怕。

「我當時心裡非常害怕,不敢聽。」她說,「我很害怕他們的反應。」

一些受訪者說,如今,似乎幾乎沒有人會費心去舉報法輪功修煉者了。

邁克說,尤其是在經歷了新冠(COVID-19,中共病毒)全球疫情嚴酷的封鎖之後,許多中國人對中共的本質有了更加清醒的認識。

他的一位同學向他求助說:「當年你讓我們退出中共時,我們都覺得你瘋了。但現在,新冠疫情發生後,死了很多人,他們把我們關在家裡,我知道你當初在說什麼了。」

然而,雖然在某個方面可能有所放鬆,然而在其它方面,環境卻變得更加嚴酷了。

在過去的四分之一世紀裡,在中共治下,無處不在的電子監控手段變得越來越複雜。變焦攝像鏡頭和不厭其煩的面部識別算法取代了被洗腦的鄰居的窺視。

法輪功學員已經習慣於把手機當作間諜,把街頭攝像頭當作警察。邁克說,與法輪功有關的活動從來沒有通過電子方式討論過。

他和其他人描述了隱藏和偽裝他們活動的各種方法。《大紀元時報》決定不透露這些方法,因為有些方法可能至今仍在使用。

然而許多法輪功學員語氣肯定地說,這種生活方式會造成心理傷害。即使來到美國後,他們仍然與根深蒂固的恐懼作鬥爭,當有人突然敲門或看到警車駛來時,他們就會心跳加速。

「我沒有被捕過,也沒有被關進勞教所、監獄或牢房。」薩姆說,「然而中共迫害確實傷害了每個人,尤其是年幼的兒童和青少年。」

更正: 本文前一版對受訪者接受《大紀元時報》採訪的年齡以及中國禁止法輪功的實體有誤。

原文:China’s Children Scarred by CCP’s 25-Year Persecution of Falun Gong刊登於英文《大紀元時報》。◇