【2025年07月08日訊】(記者陳俊村報導)天文學家發現,一個曾經被認為沒有行星的行星系統實際上有兩顆行星,它們以獨特的方式環繞其恆星運行,就像老式的旋轉木馬一樣。這是首次發現這類系統,現有的行星形成理論都無法解釋其如何形成。

美國國家航空航天局(NASA)指出,天文學家在10多年前藉由該局的克卜勒太空望遠鏡(Kepler Space Telescope)觀測KOI-134系統。KOI-134是一顆距離地球3,500光年的恆星。

天文學家原本認為有一顆行星在KOI-134的軌道上運行,但它的凌日(亦即從該恆星前方經過)現象非常異常,以至於這顆行星在進一步分析之前就被剔除。

後來,澳洲南昆士蘭大學(University of Southern Queensland)所主導的國際研究團隊重新分析克卜勒太空望遠鏡的觀測資料,結果證實KOI-134系統包含KOI-134 b和KOI-134 c這兩顆行星,它們以獨特的方式在兩個不同的軌道平面上繞著該恆星運行,其中一顆行星的凌日時間有顯著差異。

他們發現,KOI-134 b的凌日時間可能「晚」或「早」20小時,這是一個顯著的差異。正因為這個差異如此顯著,以至於這顆行星在最初的觀測中未能獲得證實。

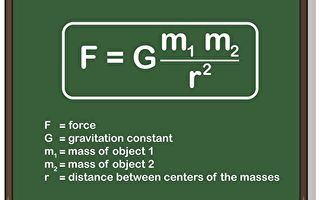

他們表示,KOI-134 b的凌日時間差異是它與另一顆行星KOI-134 c的引力相互作用所引起的。KOI-134 b距離其恆星比較遠,它是一顆尺寸與木星相似的巨行星。而KOI-134 c距離其恆星比較近,它的體積比土星稍微小一點。

KOI-134 c先前未被觀測到,因為它的軌道平面與KOI-134 b不同,而且因為軌道傾斜而無法凌日。這兩顆行星的軌道平面彼此相差約15度,也就是有15度的傾角。由於它們之間的引力作用,它們的軌道平面也隨著前後傾斜。

這個行星系統的另一個有趣特徵是所謂的軌道共振(orbital resonance)。這兩顆行星的共振比為2比1,這意味著在一顆行星完成一次公轉的同時,另一顆行星會完成兩次公轉。

在這種情況下,KOI-134 b的軌道周期約為67天,KOI-134 c的軌道周期為33至34天,前者是後者的兩倍。

在相互傾斜的軌道平面、凌日時間差異和軌道共振的作用下,這兩顆行星繞恆星運行的軌跡類似於兩匹木製小馬在老式旋轉木馬上上下擺動。

主導這項研究的南昆士蘭大學博士研究生納比(Emma Nabbie)說,這項發現對長期以來有關行星形成的理論構成了挑戰。

她比喻說,這兩顆行星沿著有節奏的軌道相互連接——彼此遠離,然後慢慢地重新聚在一起,就像在宇宙舞台上跳舞一樣。

她說:「這是有如此強大引力相互作用和錯位軌道的系統首次被觀測到——這給行星形成理論帶來了一個重大難題,因為目前還沒有理論能夠解釋這樣的系統是如何形成的。」

上述研究成果於6月27日發表在《自然-天文學》(Nature Astronomy)期刊上。