【2025年07月16日訊】(記者吳瑞昌綜合報導)近期,天文學家透過重力波意外發現,距離地球10億光年的兩個巨大黑洞碰撞融合,形成一個比太陽質量大225倍的巨型黑洞。這是迄今最大規模雙黑洞合併事件,其質量過於巨大正在挑戰現有的天文學黑洞形成理論。

美國激光(雷射)干涉重力波天文台(LIGO)、意大利室女座重力波探測器(Virgo Interferometer)、日本神岡重力波探測器(KAGRA)組成「LIGO-Virgo-KAGRA」(LVK)合作計劃,持續探測太空中的重力波訊號。迄今為止已偵測到來自中子星、超新星、約300個黑洞合併時,發出的重力波訊號。

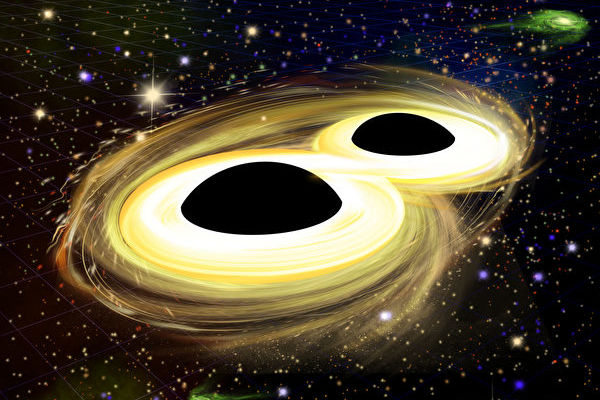

2023年5月,LVK正在運行第四次觀測。他們於11月23日偵測到這次黑洞合併事件產生的重力波,將其編號為「GW231123」。他們觀察到兩個黑洞相互旋轉快速靠近,形成類似「太極」的軌跡,最終合併為一個超大的黑洞。

分析顯示,新黑洞質量為太陽的225倍,它分別是由太陽的137倍和103倍的黑洞質融合後形成,部分質量在融合過程中被轉變成重力波能量。

另外,「GW231123」黑洞質量遠大於2019年宣布的最大黑洞合併紀錄保持者「GW190521」。當時「GW190521」是由太陽質量85倍和66倍的黑洞合併形成的新黑洞,其質量是太陽的140倍。

研究人員觀察到這兩個黑洞的旋轉速度,都接近物理學允許的最高速度(一個是極限速度的90%,另一個接近80%),突破現有重力波探測技術和黑洞理論模型的極限。

由於該黑洞質量龐大,天文學家僅捕捉到最後幾次重力波的波動,大約發生在碰撞尾端0.1秒的時候,這使得這事件的解釋變得特別困難。目前,研究人員正在持續研究分析和完善現有的黑洞模型理論,以解釋和了解此類極端事件。

研究人員表示,若依據目前的黑洞標準演化模型來看,一顆大質量恆星末期塌縮時,難以形成質量介於太陽60倍到130倍的黑洞。原因是目前天文學界認為,這個質量範圍內形成黑洞的恆星,通常會在死亡時完全爆炸,不會留下黑洞。因此,「GW231123」事件正挑戰既有的理論模型。

天文學家推測,這兩個黑洞可能屬於同一黑洞家族,由早期較小黑洞多次合併碰撞形成。這種現象可能發生在恆星和黑洞密集團中,形成快速旋轉的黑洞,就像觀測到的「GW231123」事件一樣。

然而,美國馬里蘭大學帕克分校(University of Maryland, College Park)的天文學教授科爾‧米勒(Cole Miller)認為,這種潛在的解釋存在一個問題。原因是形成巨大黑洞,可能需要經過多次合併,但黑洞可能會以不同的方向旋轉,從而降低最終黑洞的旋轉速度。

天文學家還給出另一種解釋,這些黑洞可能在一個更大黑洞的陰影下膨脹,這個陰影位於所謂的活動星系核。活動星系核是星系中心的一個區域,圍繞著一個超大質量黑洞,該黑洞正在吞噬一個氣體盤。如果這些黑洞誕生或落入該氣體盤中,就可能會吞噬氣體,使其質量膨脹,最終合併一起。

LVK合作組織成員、英國卡迪夫大學(Cardiff University)物理學家馬克‧漢納姆(Mark Hannam)對美國加州理工大學(California Institute of Technology)新聞室表示,「我們透過重力波觀測到質量最大的雙黑洞。它對我們理解黑洞的形成提出了真正的挑戰。」

漢納姆解釋道,「因為如此巨大的黑洞,在標準的恆星演化模型中是幾乎不可能的存在,除非它們是由早期較小黑洞合併形成。」

LVK成員、英國樸茨茅斯大學(University of Portsmouth)重力波天文物理學家查理‧霍伊(Charlie Hoy)博士則表示,「這些黑洞旋轉得非常快,接近愛因斯坦廣義相對論的極限,這使得信號難以建模和解釋。不過,這正是個推動我們理論工具研究和發展的絕佳案例。」

LVK成員、英國伯明罕大學(University of Birmingham)物理學院助理教授格雷戈里奧‧卡魯洛(Gregorio Carullo)博士表明,「目前業界需要花費數年時間,才能完全解開這種複雜的訊號模式和意義。儘管現在最可能的解釋是黑洞合併,但更複雜的場景可能是解讀其意外特徵的關鍵。」

「這次事件將我們的儀器和數據分析能力推向極限。同時也表明我們可以從重力波天文學中,探索和學習到更多的東西。」LVK成員、美國加州理工學院博士後研究員索菲‧比尼(Sophie Bini)說道。

此項研究成果於7月13日發表在arXiv網站上,並於7月14日至18日在英國蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)舉行的第24屆廣義相對論和引力國際會議(GR24),以及第16屆愛德華多‧阿馬爾迪引力波會議上發表。