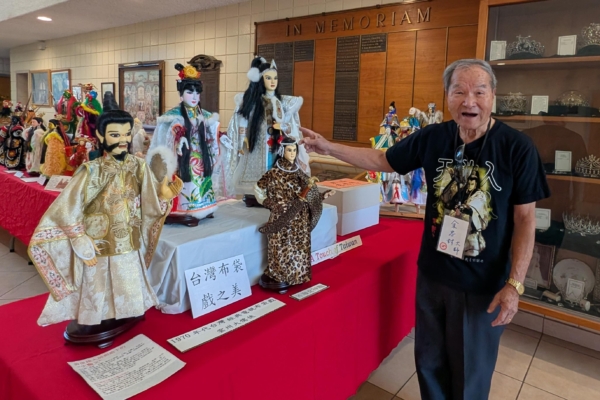

胡立民博士坐在辦公桌前,語氣平和卻帶著力量:「創業精神,不是為了開公司,而是為了讓世界變得更好。」他曾帶領 Ellie Mae 從六人團隊走向上市公司,如今卸下職務,投入導師與公益工作,仍以創業者的姿態生活——不只為利益,更為了信念。

一、創業精神的起點:為世界解題

真正的創業者,並非為了證明自己聰明,而是為了解決現實中真正存在的問題。

胡博士說:「創業的出發點,不只是賺錢,更是為了讓生活變得更好。」當年創辦 Ellie Mae 時,美國房貸流程繁瑣、人工錯誤率高,他的目標很單純——「讓麻煩事變簡單」。這種以「痛點」為出發點的創業方式,正是矽谷文化的核心:不是追風口,而是解決問題;不是壓倒對手,而是成就他人。

史蒂夫‧賈伯斯想讓人用科技自由創意,馬斯克想讓人類能移民火星,Zoom 創辦人袁征只是想縮短遠距離戀愛的距離。

他們的出發點不同,卻共享同一種信念——創業精神,就是「為世界解題」。

二、從零開始的勇氣與韌性

矽谷最珍貴的,不是技術,也不是資金,而是一種「敢從零開始」的勇氣。「創業者永遠沒有準備好的一天,」胡博士說,「如果等萬事俱備才出發,那永遠都不會開始。」他回憶初創時,曾遭遇資金斷鏈,公司現金僅夠三週。他召開全員會議,坦誠地說:「我們一起想辦法,不放棄。」有人減薪,有人通宵開發,有人主動去談客戶。三週後,公司度過危機。「那一刻我明白,創業不是智力遊戲,而是信念測驗。輸了可以再來,但失去勇氣就什麼都沒了。」

在矽谷,失敗被視為學費,而非恥辱。跌倒一百次,只要願意再站起來一次,就還沒輸。

三、制度的安全網:讓勇氣能持續

創業精神能在矽谷茁壯,是因為制度給了人重來的機會。公司與個人財務分離,使創業者能承擔風險卻不致毀家; 創投制度分攤風險,讓投資與創業成為共創關係;

整個社會對「失敗」的寬容,使勇氣得以延續。胡博士說:「制度的設計,是創業者的護城河。」

他對比亞洲文化:「在許多地方,失敗被視為恥辱,家庭也常因此受牽連。結果是,很多有想法的人,不敢出發。」

而在美國,制度讓勇氣可被承接。創業者敢冒險,不是因為樂觀,而是因為制度告訴他:「跌倒了,還能再站起來。」

四、家庭的合夥:讓夢想有依靠

在矽谷,許多創業者表面上是公司領袖,實際上也在家庭中經歷另一場「創業」。

胡博士說:「創業不是個人戰爭,家庭的穩定,是創業者最重要的資產。」

他笑著回憶:「創業最怕夫妻兩個都創業,至少要有一個人能讓家裡穩定。」自己創業初期,Ellie Mae 前兩年幾乎沒薪水,全靠其他公司與積蓄支撐。「創業不是浪漫,是長跑。你得確定家裡能過得下去,才有心力讓公司活下來。」

他兒子小時候被診斷為自閉症,那一刻,他改變生活的重心,公司變副業,全心投入療育。後來,他參與創立特殊兒童之友(FCSN)中心的計畫,幫助上千個家庭。「那時我才明白,創業不一定只限于賺錢的事業,也可以是讓生命更有意義的事業。」後來 Ellie Mae 很成功,他也從中學到了Work Smart 比 Work Hard 還重要。魚與熊掌有時也可兼顧,家庭與事業必須要,也可以兼顧的。

矽谷的創業文化,也正在從「Work-Life Balance」轉向「Work-Life Integration」——工作與家庭不再對立,而是彼此成就。創業精神的根,不只是勇氣,而是愛與責任。

五、伯樂精神:從被帶領到帶領他人

「創業到最後,最重要的不是賺多少錢,而是幫多少人成功。」胡博士說。他相信,一個成熟的創業者,應從做千里馬,等著「被伯樂發掘」走向「自己成為伯樂」。如今他身兼全球玉山科技協會榮譽理事長,經常與年輕創業者見面對談。「我不給答案,只幫他們找到問題。」在他看來,矽谷的導師制度是一種文化延續: 成功者不離場,而是回場教人如何少走冤枉路。「創業者要做伯樂,要看見別人的光。」他說。真正的領導精神(Leadership),不是控制,而是讓別人相信你的理想抱負,志願跟你一起奮鬥。

六、結語:創業是一場自我修煉

創業精神,不只是商業口號,而是一種人生態度。它教人以問題為起點,以行動為方法,以制度為護城河,以家庭為支點,以成就他人為歸宿。

「創業者不是永遠勝利的人,而是永遠願意重新出發的人。」胡博士說這句話時,眼神平靜而堅定。

窗外的陽光照在白板上,那條未完的線條仍在延伸——那或許象徵著每一個不放棄的靈魂,在失敗與希望之間,寫下屬於自己的答案。

胡立民博士聯繫電話

(510)909-8832

郵箱liminhu@gmail.com