【大紀元記者薛明珠伯克利報導】加州大學伯克利分校於4月4日(週五)晚間舉辦紀錄片《在面具後》(Behind the Mask)放映與座談活動,邀請維吾爾語言學家阿不都外力·阿尤普(Abduweli Ayup),與現場觀眾深入探討:在中共文化滅絕壓迫下,人民可以如何行動與發聲。

活動由伯克利的香港事務學生組織與舊金山華語青年行動組織「擦星星事務所」共同主辦,吸引近30位來自不同族裔的青年參與,包括漢族、維吾爾族、滿族與烏茲別克族等,現場交流熱烈。

阿不都外力致力於維護維吾爾語言與文化,曾在喀什與烏魯木齊創辦維吾爾語幼兒園,推動母語教育。2007年,因為為女兒尋找維吾爾語幼兒園未果,他決定親自創辦一所,從部落格分享開始吸引夥伴,後來更獲得超過150萬人線上支持。然而,他的行動遭到中共政權打壓,2013年被以「非法集資」為名逮捕並關押15個月並在獄中遭受酷刑折磨和性虐待。2015年流亡海外,現居挪威,持續進行人權倡議與語言復興運動。

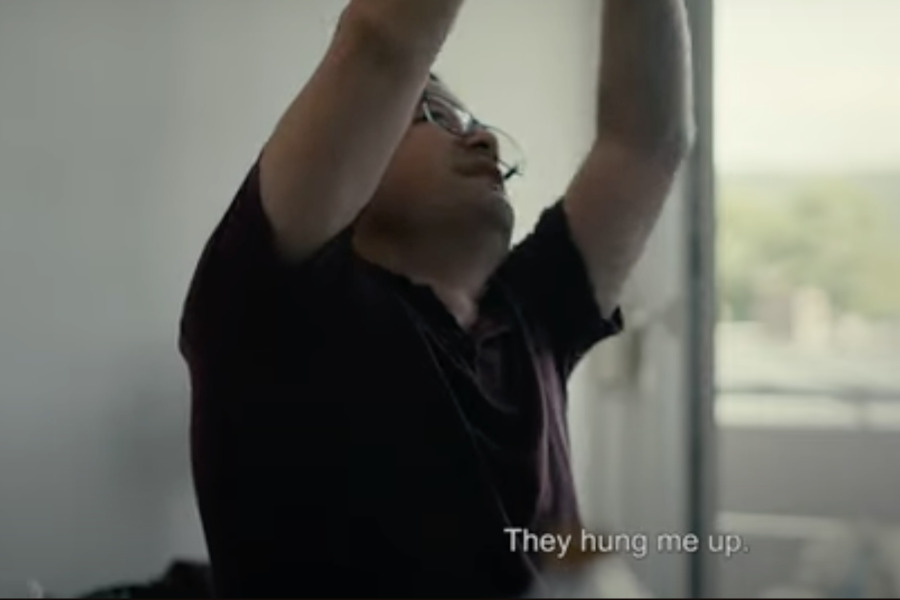

在紀錄片《在面具後》中,阿不都外力講述了他在中共集中營中所經歷的酷刑與折磨。(薛明珠/視頻截圖)

放映紀錄片《在面具後》

活動播放由挪威導演哈瓦德·布斯特内斯(Håvard Bustnes)執導的紀錄片《在面具後》,片長約30分鐘,講述阿不都外力與一位曾在新疆集中營任職的漢族警察之間的對質過程。影片揭示了他在中國拘留營中遭受酷刑、流亡挪威後,決定面對過去、追尋真相的勇氣。儘管女兒在他啟程前突發驚恐發作,他仍堅持前往德國與前獄警會面。

影片的獄警原為沈陽人,曾任軍人與警察,2017年被派往新疆,原以為是去鎮壓恐怖分子,卻在審訊中發現被拘者多數無辜。他最終逃離中國,前往德國尋求庇護。在阿不都外力的說服下,同意拍攝,但僅接受兩小時訪談後便中止合作,從此失聯。阿不都外力認為,獄警仍在面對良心的掙扎,希望他有一天能鼓起勇氣講出真相,獲得真正的自由。

民族消失不遠

在與觀眾的交流中,阿不都外力強調,語言與文化是民族的最後堡壘。若失去它們,整個民族也將不復存在。他以滿族為例,雖名義上尚存,但會說滿語的人寥寥可數。他警示,在高科技全面監控下,文化的消失比以往任何時代都更迅速與徹底,甚至連人類最後的領地——心靈,都可能被統治者操控。

他呼籲大家不要忽視當代科技對人類自由的侵蝕。「現在不需要派警察抓人,一封簡訊就可以讓人消失。」這樣的社會工程與監控機制,讓種族滅絕變得前所未有地高效與隱蔽。

如果不站出來,就沒有下一代

談到運動的起點,阿不都外力坦言,當初創辦幼兒園只是單純想讓自己的女兒學會維吾爾語,並沒有預料會被視為政治威脅。他說:他只是想「讓女兒叫我一聲『爸爸』」,結果卻引來中共的打壓。

他表示,中共取消維吾爾語教育、公職考試中的語言選擇、壓制宗教與文化活動,讓更多人意識到語言與文化的危機,也促使流亡海外的維吾爾人開始自發建立語言學校與教育資源。

抵抗中共從「記憶」開始

面對如何擴大影響、讓更多人關注中共文化滅絕議題,他認為,從共同記憶出發,是最有效的策略之一。

他提到,無論是文化大革命、三年大饑荒,還是COVID-19疫情封城,都是中國人曾經歷的創傷記憶,與維吾爾人的經歷相通。例如疫情期間封鎖導致烏魯木齊44人喪命,就可作為理解新疆高壓封控的切入點。

他也提到,亞美尼亞人因自身歷史中的大屠殺記憶,對維吾爾議題格外有共鳴。「我們是有記憶的動物,記憶讓我們有同理心,有行動的起點。」

從零開始,堅持到底

阿不都外力分享道,做任何事情都會遇到質疑與反對,總有人會說「這不行」、「那不行」。但真正重要的是:堅持下去。

2007年,他萌生了開設維吾爾語幼兒園的念頭。當時在烏魯木齊,他身邊的朋友多為同齡、也有孩子的年輕父母,但在眾人當中,只有一個人願意和他一起行動,而這項計畫卻在數年後發展成擁有超過150萬名粉絲。

阿不都外力說,所有事情的開始都是一樣的——從零出發,從一個小小的念頭開始。你永遠無法預測未來會發生什麼,但你需要一個起點、一些準備,以及一個願意先行的人。

他坦言,2007年他從沒想過,未來有一天會有百萬人追隨他。他只是踏實地做了該做的事,而這也正是奇蹟發生的方式。

「所以,最重要的是開始。策略與方法可以慢慢摸索,但你得先踏出那一步。只要開始,就會有人追隨你,有人與你並肩同行。」

青年聲音:我們不能沉默

19歲的Erkin是美國出生的第二代維吾爾人,也是伯克利的學生。他回憶小時候曾隨家人兩度回到新疆,最後一次母親因曾在自由亞洲電台工作,被警方拘留,從此全家再不踏入中國。

他說:「我們真的很害怕會發生什麼事。」談到中共對民族的迫害,他難掩悲傷與憤怒:「我真的覺得很可怕、很厭惡。我有親戚曾被關進集中營,聽到那些消息讓我非常心痛。」

「我只希望,就算我們無法擁有自己的國家,至少還能講自己的語言、延續我們的文化。可現在連這些也正在被抹去。他們想消滅我們的語言、宗教、整個民族,這讓我非常難過。」Erkin告訴大紀元。

另一位青年觀眾 Andy 自2014年來到美國,目前是一名工程師。他對大紀元表示,活動「非常有教育意義」。雖然早年在中國就聽過一些新疆的消息,但那時獲得的資訊都經過審查,「畢竟我們接收到的都是中共控制過的訊息,不可能了解全貌。」

對於中共對少數民族文化的壓迫,他直言這是一種「種族滅絕」:「我們每個人都應該盡自己的力量去反抗、去發聲,讓更多人知道真相。」

伯克利中國留學生 Willson 在座談會後對大紀元表示,「很震驚」,「我的幻想被打破了!」他坦言,自己從小自認具備批判性思維,一直相信「世上沒有不透風的牆」,認為無論在哪裡總有機會接觸到真相。然而這次活動讓他深感衝擊,沒想到中共對維吾爾人的鎮壓竟如此大規模、嚴重且持續已久,而他過去竟對此毫無所知,甚至不知道「新疆」竟是一個在中國被列為敏感的詞彙。