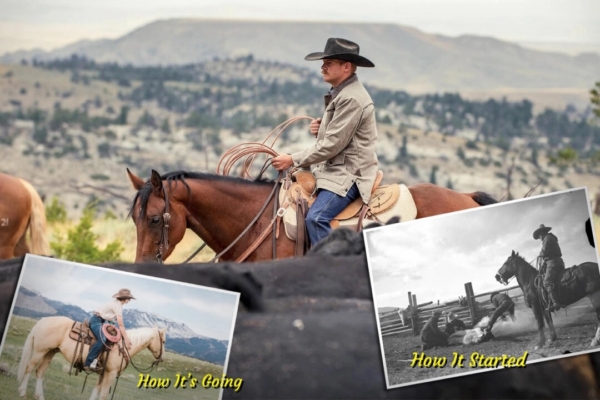

【2025年10月13日訊】(英文大紀元記者Michael Wing報導/趙孜濟編譯)33歲的林賽‧安森(Lindsey Anson)在大城市長大,接受過大學教育,但今年夏天,她在懷俄明州一個偏遠的牧場上度過了第六個季節,繼續做著套索、放牧的女牛仔工作。

在懷俄明州起伏的丘陵間,牛仔時代從未消逝。在米蒂齊(Meeteetse)西邊山谷的皮奇福克牧場(Pitchfork Ranch)上,牛仔們自1878年以來就一直在趕牲畜、烙印、飼養牛群。這一傳統,如今由安森和她的丈夫本(Ben)自豪地延續著。

兩人在大學畢業並分別在不同牧場當牛仔後,都在皮奇福克牧場找到工作。「四年後,他被提升為這裡的經理。」安森告訴《大紀元時報》,「我們在皮奇福克牧場結婚,並在過去幾年共同經營牧場的運作,延續它悠久的牛仔傳統。」

她的丈夫在懷俄明州農村放牛長大,而安森則是在華盛頓州貝靈厄姆(Bellingham)長大的。

「我是在城市裡長大的。」她說,「八年級的時候,我的父母說我可以買我的第一匹馬,從那以後,一切就一發不可收拾了。」

但她學得很快。「老牛仔可不太喜歡你一天問他們太多問題。」她說,「所以你得挑選好每天想學的東西。」

在加入皮奇福克牧場之前,安森曾在懷俄明州其它牧場實習,作為女牛仔「磨練本事」。她學到了什麼該做、什麼不該做。

「讀懂牛的行為非常重要。」她談到一種理解牛群肢體語言的技能時說,「當你在趕500到600對母牛和小牛時,有很多人喜歡坐在後面催趕它們,而不是把它們拉長隊形,讓它們自然移動。」

但如果牛仔們能互相觀察信號,她說,牛群就會順暢地朝正確的方向前進,不費什麼力氣。

儘管有各種挑戰——比如夏天凌晨3點起床把牛群趕往涼爽的高山牧場,或是在冬天被刺骨的寒風與飛雪拍打著臉——安森仍然愛上了那些趕牛路上的清晨美景,以及在古老山丘間獨自騎馬的寧靜。

安森夫婦所擁抱的這種牛仔傳統,最早可以追溯到皮奇福克牧場的奠基時期,當時奧托·弗朗茨‧馮‧李希滕施泰因(Otto Franc von Lichtenstein)首次在這片土地上定居。馮‧李希滕施泰因從德國移民到紐約,以進口香蕉謀生,後來搬到了西部。他看中了懷俄明州原始牧場的養牛潛力,認為這是個有利可圖的機會。他唯一的擔憂是印第安人,但這並沒有阻止他。

馮‧李希滕施泰因最終成為了一名成功的牛仔。他僱用了更多牛仔來放牧他成千上萬頭牛,但他以解僱懶惰或嗜酒的工人而聞名。他還創辦了自己的郵局,並成為當地的治安法官,但後來在翻越帶著獵槍的鐵絲網時不慎自傷身亡,悲劇地結束了一生。

於是,一段傳承開始了——在接下來的兩個世紀中,牧場先後由另外兩個家族繼承。馮‧李希滕施泰因的產業同時落入費爾普斯(Phelps)家族和貝爾登(Belden)家族之手,整整95年,他們延續了牛仔傳統達六代之久。安森說,他們在2003年賣掉了牧場,部分原因是「管理不善」和「缺乏盈利能力」。

新的主人根本不是牛仔,也不是來自西部,而是一位來自北卡羅來納州的心臟外科醫生,名叫萊諾克斯‧貝克(Lenox Baker)。他被擁有「舊西部一角」的想法所吸引,接手了牧場。雖然他本人沒有做牛仔的打算,但他保留了曾為費爾普斯和貝爾登家族工作的牧場工人,使皮奇福克的傳統得以延續。

如今,在安森夫婦的管理下,牧場再次實現了盈利,儘管如今養牛面臨的挑戰多種多樣。

「這很艱難。」她說,「特別是在我們這裡,養牛的收入根本不足以支付土地的成本。」

這也是為什麼懷俄明州其它一些牧場轉而靠「休閒業」盈利,比如開放婚禮場地——一場婚禮的費用可達2萬美元,只為那永恆的山景——或提供「城裡人」體驗式牛仔活動來吸引遊客。

「我們在這個牧場上還沒有做過這些事情。」安森說。

儘管他們是真正的牛仔,並取得了經營上的成功,但這對夫婦對皮奇福克牧場及其傳統的未來仍不確定。那位熱愛西部、買下牧場的貝克醫生如今已年事漸高——83歲了,要在牧場上活動已不那麼容易。

「他要賣農場了。」安森說,「他想花更多時間陪孩子們,他們已經有了孫輩,住在猶他州的帕克城。」

皮奇福克牧場或許也會步其它牧場的後塵——孩子們不願繼續經營。「他們都是很好的人。」安森談到貝克的孩子們時說,「但就是對繼續經營牧場沒興趣。」

不過,值得慶幸的是,貝克決心為牧場找到合適的買家。安森說,買下十萬英畝土地需要一個特別的人。他希望能對員工負責,讓他們繼續在牧場工作。

「理想的買家應該是願意延續牧場遺產,並將其作為運作中的牧場來經營的人。」她說。幸運的是,保護性地役權規定牧場不能被分割,並受到保護。

「他不想把牧場賣給那些會破壞它的人。」安森補充說,「對我們來說,保持幾百年來人們傳承下來的傳統非常重要。」

原文「Couple Work as Cowboys on Wyoming Ranch Lost in Time, Carrying on Tradition From 1878」刊於英文《大紀元時報》網站。