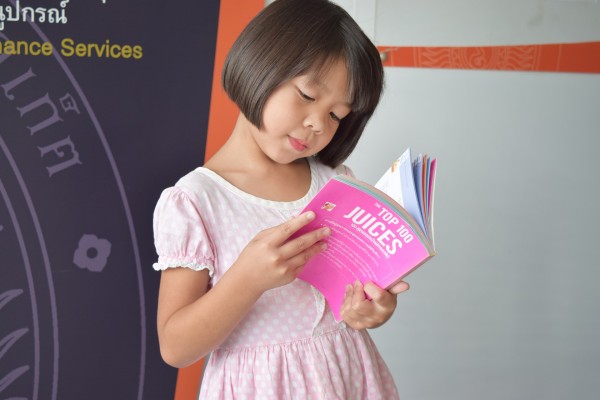

書,應該是自由的。是山林,是雲朵,是河流,是孩子可以一頭栽進去,在字裡行間奔跑、跳躍、沉思、發呆的地方。 但如今,很多書變了味——被圈畫,被註釋,被拆解,被提問。「這句話是什麼意思?主旨是什麼?用了什麼修辭?」孩子還來不及感動,就被逼著回答。於是,一句原本可以讓心顫動的句子,變成了需要「攻克」的難關。這,就是我們今天要說的:讀書「求甚解」的誤區。

一、「不求甚解」原本是褒義

這句話出自《論語》裡孔子的學生宰予,他說他讀書「不求甚解」,重在大意,不拘泥細節。可惜到了今天,這句話被倒過來用了——人們反而認為:「讀書就要求甚解!不能模糊帶過!一字一句都要懂透!」這樣的學習方式,適合研究論文,卻不適合與書初戀的孩子。想想看,我們第一次看《哈利波特》,會去查什麼是「魂器」「攝神取念」嗎?

第一次讀《小王子》,會因為不懂「馴養」的深意而放下嗎?不會。因為故事先打動了我們的心。

二、懂太多,反而會錯過語言的韻味

有些東西,是要「感受」的,而不是「理解」的。 就像你走進一片竹林,並不需要知道每根竹子有幾節,才能說:「好美啊!」閱讀也是如此。孩子讀到朱自清《春》:「小草偷偷地從土裡鑽出來,嫩嫩的,綠綠的。」 他也許說不出這是排比句、是擬人法,但他會覺得好可愛,好溫柔,甚至忍不住笑起來。這樣的感受,是語文最初、也是最重要的火花。如果我們急著「求甚解」,非要他答出修辭技巧與主旨大意,反而會澆熄那一抹剛剛燃起的語感之火。

三、讓孩子喜歡書,比讓他懂書更重要

一個孩子,如果因為愛上一本書,而願意天天讀,這才是語文教育最成功的開始。 懂得少一點沒關係,因為他還會回來再讀一次、再讀十次。 書不怕看不懂,就怕被「解」得支離破碎。書,是要細細品的,不是用來剝皮的。每個好句子,都該像好茶一樣,含在嘴裡慢慢回甘。

四、讓書「留白」,孩子才能在其中想像與生長

在書裡,有些句子就是留給孩子慢慢咂摸的。像安徒生說的:「他流下的,不知道是雨水,還是淚水。」 這種話,最美之處,恰恰在於它不明說、不解釋。若我們急著「甚解」,把所有意涵拆成標準答案,那孩子還能怎麼想像、怎麼沉浸?閱讀的詩意,全在那些模糊處、含混處、似懂非懂之間。 那是情感的餘味,是想像的空間,是語言的光影。

結語:讀書不是剝繭,是種花

親愛的家長與老師,請不要心太急。 孩子剛剛開始愛書、願意翻書、一頁頁慢慢看,就已經是最值得慶賀的事了。讓他讀得自由一些,模糊一些,不那麼懂,也無妨。 因為真正的理解,不在當下,而在某天夜深人靜,他忽然想起那句話、那個故事,那一頁沒讀懂的詩,忽然間明白了。那一刻,文字會在他心中,像一朵花一樣,悄悄地開了。