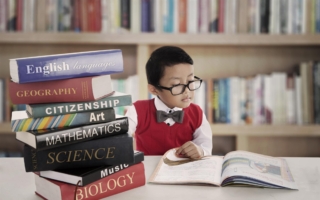

孩子的閱讀,是一場靈魂的開墾。若任由「太過一般的書」鋪天蓋地地侵蝕,不僅誤了童年時光,更荒了語文的沃土。這些年來,我見過太多「看起來還行」的書:內容平庸;語言鬆散;插圖花哨,精神空洞。這樣的書像糖水拌飯,吃得飽卻養不出骨頭;像玻璃珠子,亮晶晶卻沒有靈魂。家長們看著封面漂亮、頁數夠多,便放心地買回家,卻不知,那一頁頁翻過去,孩子的語感、審美、思想都未曾生長半分。語文,是一門養心的學問。孩子讀什麼書,就會成為什麼樣的人。太過一般的書,語言無味,情節無趣,思想無力——讀得多了,孩子的眼神會慢慢變得麻木,筆下的詞句也失了生氣。我教過一個孩子,他寫的作文句句通順,卻毫無詩意。問他平時讀什麼書,他說:「學校發的閱讀理解、補習班的作文範本。」這些書讓他學會了套格式、背模板,卻從未教會他如何在風中聽雨,在字裡見光。那麼,我們要如何辨別這些「太過一般」的書呢?

一、語言是否有「氣韻」

中文,是一種講究氣韻的語言。好書的語言像一股清泉,讀來朗朗上口,句子有節奏、有層次、有畫面。哪怕講的是小事,也能讓人心動。凡是讀三頁記不住一句話、看完一章沒有任何值得摘抄的句子,多半語言平淡無味,不堪久讀。

二、內容是否有「真情」

真正的好書,有血有肉,有情有義。它不必大悲大喜,卻能在人心最柔軟的地方,輕輕一觸。一般的書,則是「為寫而寫」,情節設計機械、對話空泛,人物扁平得像紙片。孩子讀這樣的書,不會感動,不會沉思,更談不上共鳴。

三、是否有「獨特觀點與價值」

好書有靈魂,有自己對世界的看法。它可能是一隻狗眼中的人類,也可能是一位老人的回憶,只要真誠、清晰、有見地,就值得一讀。反之,凡是東拼西湊、毫無風格的作品,多半只是照本宣科,讀了也無印象。

四、是否值得「重讀」

一本真正好的書,不只讀一次,而是能讀十次,百讀不厭。孩子的時間與記憶都寶貴,與其讓他們讀十本泛泛之作,不如讀透一本經典,從中學會語言的重量與思維的深度。

五、是否具有「潛移默化的引導力」

好的書,不必說教,卻能自然地引導孩子辨別美與醜、善與惡、堅強與懦弱。它不會高喊標語,也不會灌輸觀念,而是用故事去讓孩子自己悟。這才是教育的真義。至於那些嬉笑怒罵、哗眾取寵之作,讀得再多,也不過是靈魂的垃圾食物。

結語:

中文教育不是知識灌輸,而是一場心靈養成。我寧可孩子慢一點、多問幾句,也不願他被市場上那些「看起來還行」的書誤了根骨。讓我們為孩子守住這一線光——不讓他們在語言的世界裡迷失,不讓真正的好書被湮沒。這樣的堅持,也許辛苦,也許孤獨,但我深信:真正美的語言,會讓孩子走得更遠,看得更深,活得更亮。