大家好,我是扶搖。歡迎和我一起探索未解之謎。

之前我們介紹過被稱為是「世界第九大奇跡」的龍游石窟。這些石窟遍布整座大山,每個差不多都有10層樓高,裡面空間巨大,氣勢恢宏。去看過的人都說,就兩個字:「震撼!」

更讓人震撼的是,這些石窟不是自然形成的,而是人工開鑿出來的。

挖這些石窟,是個巨大的工程,需要調動國家級的人力和物力。然而,在任何一本史書,或者地方方誌,甚至民間傳說中,你都找不到它們的身影。

事實上,在1992年第一個石窟被發現之前,沒有人知道它們的存在。

是誰挖了這些石窟,又是幹什麼用的呢?答案至今成謎。

有人說,這些石窟是外星人藏飛碟的倉庫;也有人說,是史前巨人夸父族的地下宮殿;還有人說,是傳說中神仙們的洞天福地。

這些腦洞大開的想像給龍游石窟添上了一份更神祕的色彩,也讓人開始思考,史前文明是否真的存在。

有意思的是,在浙南的新安江一帶,這種神祕的石窟,還不止一個。

花山謎窟

2000年,比龍游石窟規模更大的花山謎窟現世了。

花山謎窟在黃山腳下,新安江江畔,離龍游石窟大約100公里。

兩個石窟不但結構和風格都很類似,而且它倆的緯度都差不多,都在北緯30度附近。神祕的北緯30度上,有著許多謎一般的世界奇觀。像是「魔鬼三角」百慕大、金字塔、死海、美國「反重力森林」聖塔柯斯、中國的「魔鬼三角」鄱陽湖、湖北神龍架野人、三星堆文明,都在這條線上。

這兩個謎一般的石窟也在名單中。因為它們身上的未解之謎,實在是太多了。龍游石窟之前我們已經介紹過了,不多講了。今天來重點講講花山謎窟。

跟龍游石窟一樣,花山謎窟也是人工挖掘出來的,裡面的洞穴都非常空曠,而且大洞套小洞,錯綜複雜。洞穴裡沒有雕像、沒有壁畫、沒有任何文字說明,開鑿的具體年代和用途至今仍然是個謎。所以,才稱為是「謎窟」。

花山謎窟一共有36個洞窟。現在可以開放參觀的有三個,2號洞、35號洞和24號洞。這其中最為奇特的,是35號洞。

35號洞規模十分宏大。洞深170米,總面積約1.2萬平方米,出石量約10多萬立方米。

10萬立方米是個什麼概念呢?就是如果把裡面挖出來的石頭,都打碎成小碎石,拿來鋪路的話,可以從黃山一直鋪到杭州。

黃山到杭州有多遠?走高速也要213公里。

所以,沒去過的朋友,可以想像一下,這個洞有多大了吧?

35號洞是葫蘆形的。葫蘆口是一段20米長的走廊。走到走廊盡頭,眼前豁然開朗,一個世外桃源出現了。

那是一座規模驚人的地下宮殿,中間的大殿,只靠26根巨大的柱子支撐,錯落有致,呈品字形排列。環繞大殿的,是36間石房。石床、石橋和石雕的閣樓,巧妙分布在周圍。

這個巨大的洞窟雖然深埋在山裡,但通風狀況卻非常良好。去過的人都說,在裡面呼吸通暢,除了有點涼,沒有任何不舒服的感覺,完全沒感覺到是在地底下行走。

現在很多城市都有地下商場。為了讓裡面的空氣保持清新,需要藉助風機等各種機械設備,一天24小時運轉,人為製造風壓差,把室外的新鮮空氣引入,同時把室內污濁的空氣排出去,是個龐大的工程。

可在這些洞窟中,你看不到任何機械設施,甚至連通風管都沒看到,裡面空氣的新鮮程度,就達到了一個大型地下商場的標準。這裡的空氣是怎麼保持流通的,過去幾百、甚至幾千年中,又是靠什麼樣的機制維持運轉的,至今還無法破解。

更奇妙的是,洞裡除了空氣流通之外,水也是流通的。石窟裡,到處都有大大小小的水潭,裡面的水很乾淨,清澈見底。在有的水潭中,你還能聽到淙淙的水聲。

旁邊24號洞的水潭中,甚至還有五色魚在裡面游來游去,看上去十分自在。這些魚有紅的、有黃的,甚至還有藍的、白的,和黑的,看過的人都說,長得奇形怪狀的,和地面上的魚完全不一樣。

它們不會是恐龍的後代吧?

那麼這些魚和水又是從哪裡來的呢?是從旁邊的新安江引進的嗎?專家們說,不是。因為這些水潭的水面,比洞外新安江的水面低2米,有落差。而且這些魚,很顯然,也不是新安江裡的魚。所以這些水,來自另外一個水系。

難道黃山腳下,除了新安江,還有另外一條神祕的暗河,在地底下流動?

如果真有的話,古人們在挖這些石洞的時候,隔著厚厚的石層,又是怎麼探測到的呢?他們又是怎麼能精準地挖到水脈上的呢?這個,就是花山謎窟的又一個未解之謎了。

史前高科技

不僅如此,人們還發現,雖然這個洞很空曠,但不管遊客們多麼大聲地喧譁,在洞裡都聽不到一絲回音,就像是身處一個高級的劇院一樣,好像聲波都被某種神祕的力量給吸收了。

大家知道,劇院對音效要求很高,為了有效吸收聲波,牆壁和天花板,都會使用有良好吸音性能的材料,比如聚酯纖維板、海綿等等。可這裡,四周都是光禿禿、硬邦邦的石頭,根本沒有吸音的效果。那這種高級劇院的效果,又是怎麼做出來的?

專家們說,是因為洞窟奇特的構造,使得聲波被石壁吸收。可到底是什麼樣的構造,才能讓硬邦邦的石頭,起到海綿的效果?

這個,那就有待於進一步研究了。

更讓人驚奇的是,這個石窟的頂部有個很大斜面,寬15米,長30米,斜度大約45°,正好和石窟外面的山坡平行。這種結構,讓建築師們大為驚歎。因為在他們印象中,沒有精密的現代測量儀器,這是根本做不到的。

而且,斜面表面的石壁上還有清楚的鑿痕,是一行行橫向的、直線型的鑿痕,線條筆直,非常整齊,中間沒有任何中斷。

這與其說是人工開鑿,更像是某種挖掘機留下的痕跡。同樣整齊的鑿痕在花山的其它洞窟和龍游石窟的洞窟中也非常普遍。

如此高超的建築設計能力,和建築施工能力,真的是我們印象中拿著魯班尺和墨斗的古人們能擁有的嗎?

還是說,在史前時期,這個地區,曾經存在過一個高級文明,一個能輕鬆使用機械設備的高級文明呢?

或許,我們還需要追溯到我們文明的起源,5000年前的那場「逐鹿之戰」。

逐鹿之戰另類解讀

「逐鹿之戰」的交戰雙方,一方是黃帝和炎帝的聯軍,另一方是蚩尤的九黎部落。雙方都有神人相助。黃帝這邊有應龍和女魃,蚩尤一方也有風伯、雨師助陣。

一開始,雙方勢均力敵,殺得天昏地暗。後來,蚩尤請來了巨人族夸父助陣,立馬實力大增。巨人們以追逐太陽的速度,揮舞著大斧頭衝進戰場,所到之處,所向披靡。

炎黃聯軍節節敗退,九戰九敗。黃帝愁得仰天長嘆,不知如何是好。

但黃帝畢竟是天選之人,一統中原,勢在必行。上天派下了九天玄女來幫他,教他兵法。黃帝一方才得以反敗為勝。在最後一戰中,應龍大發神威,接連斬殺蚩尤和夸父,一舉奠定勝局。

等等,夸父不是追太陽渴死的嗎?怎麼又會被應龍殺死呢?其實這也不矛盾。因為古書上說的夸父,其實指的是上古巨人族夸父族。追太陽的可能是夸父族的某一個巨人,跟蚩尤打仗的,是夸父族的另外一些巨人。

我們再來看一下蚩尤,蚩尤也是個非常特別的人。

蚩尤——史前AI機器人?

古書中說,蚩尤和他的80個兄弟,也就是九黎族的80個部落的首領,都長相奇異:「銅頭鐵額,食沙石子」,就是說,頭是用銅和鐵做的,吃的是沙子。

蚩尤非常殘暴,但沒人能拿他怎麼樣。因為他和他的族人非常擅長金屬冶煉,能製造各種鋒利的兵器。他們驍勇善戰,打起仗來,幾乎沒有對手。(《龍魚河圖》:「黃帝攝政,有蚩尤兄弟八十一人,並獸身人語,銅頭鐵額,食沙石子,造五兵,仗刀戟大弩,威振天下。」司馬遷《五帝本紀》:「而蚩尤最為暴,莫能伐。」)

有網友就解讀說,這蚩尤和他的80個兄弟,會不會是史前AI機器人?

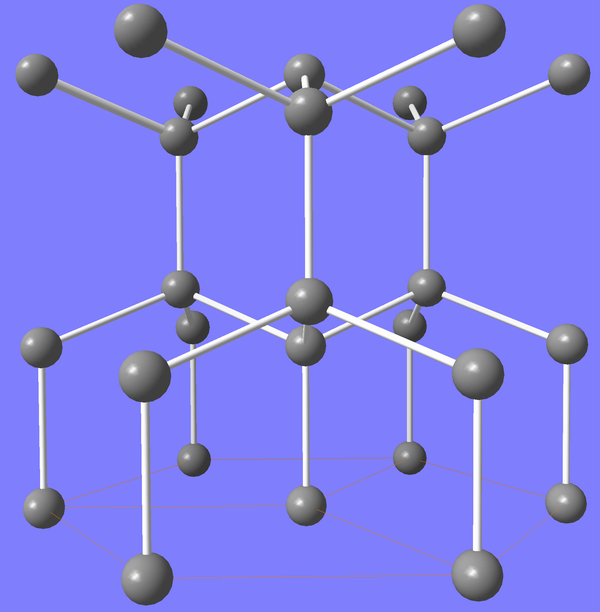

你看他們長什麼樣?「銅頭鐵額」,機器人不就是用銅和鉄做的嘛。他們的主食是沙子。那麼,沙子的主要成分是什麼?二氧化硅。知道硅是什麼嗎?電腦芯片的主要成分。所以我們又可以稱他們為什麼呢?硅基生命。

我們人類跟他們,有著本質上的區別。我們吃的是碳水化合物,所以我們是碳基生命。硅基生命沒有我們人類的情感,所以他們才會殘暴地對待別人。

這麼一來,關於「逐鹿之戰」,我們也可以這樣來解讀:

5000年前,上一茬文明走到了盡頭,硅基生命控制了人類社會。AI機器人蚩尤成為了部落首領,殘暴對待人類。神說,這樣不行,這個世界是我們為人類創造的,我們要幫人類奪回他們的家園。

他們在天上看啊看,最後選中了一個叫做公孫軒轅的人來擔當復興人類的大任。他,就是黃帝。

在神的護佑下,黃帝和他的部落迅速崛起,很快就收服了炎帝一族,後來又在「逐鹿之戰」中擒殺蚩尤,成為「天下共主」。中華文明從此開啟又一個五千年的輪迴。

黃帝是個英明仁慈的君主,他對誰都很好,可為什麼單單對蚩尤那麼不客氣呢?因為蚩尤「非我族類」啊,是不是?我們人類,不需要機器戰警,不是嗎?

巨人族夸父

蚩尤戰敗後,九黎部落就解體了。族人四處流散,有的去了雲南,有的留在南方,成了後來的百越族。

浙江這個地方,古時候叫越國,是百越人居住的地方,所以算起來,也是蚩尤的後人。也許是繼承了祖先的傳統,越國人非常擅長打造兵器,春秋十大名劍中,有八把就是從越國出的。

事實上,「越」這個字,也是來自於一種遠古的時候,他們非常擅長打造的一種兵器,叫做「鉞」。那是一種一人多高的大斧頭,一般人是拿不動的。商朝的時候,「鉞」只是在儀仗隊裡,當擺設用的。

那麼上古的時候,越人為什麼要費心費力,打造這種沉重的兵器呢?

答案很簡單,賣給住在附近的夸父族啊,那些住在山洞裡的巨人們。

夸父們住的地方,說不定,就在龍游、花山這些石窟中。幫他們挖石窟的,會不會是九黎族為他們量身訂製的大型挖掘機呢?

有人可能會說,你這想像力是不是太豐富了點?5000年前,人類大戰AI機器人,巨人揮舞著大斧頭上戰場,神話都沒這麼誇張啊?

那我來問你一個問題,5000年前的人長什麼樣,你見過嗎?沒見過是吧。

嗯,我也沒見過。

一個關於硅基文明的假說

但我可以提出一個假說,說史前有過一個硅基文明。如果有一天,有人為這個假說提供了理論支持,它就可以成為一個學說。再有一天,有人說,我找到了證據,可以為這個學說提供支持,學說就可以成為「定律」。支持這個「定律」的人多了,它就可以成為「真理」。

科學不就是這麼一步步發展起來的嗎?許多當年異想天開的「假說」,現在不都是在當作「真理」被崇拜嗎?

如果猴子可以按這種方式,一步一步演變成人,那為什麼我不可以提出一個史前機器人的假說,說不定,有朝一日,也能成為真理呢?

5000年後的今天,我們不是已經在擔心AI機器人有朝一日,會取代人類了嗎?

都說歷史是重複的。5000年一輪迴,兜兜轉轉,我們會不會,又回到了起點?

嗯,聽上去,還真的挺有道理的。

當然了,這也就是網友的一個腦洞大開的說法啦。

其實,關於史前機器人這個事,你可以說是異想天開。但史前巨人族,很可能真的存在。因為在世界各地,都發現了巨人留下的遺跡。

天之浮石

日本兵庫縣有一塊巨石,是一塊花崗岩。這塊石頭是人工雕刻出來的,有著規整的幾何形狀,高5.6米,寬6.5米,厚7.5米,重達500噸。石頭被安置在一個水潭上,看上去就像是浮在水面。人們給它起了一個很好聽的名字,叫做「天之浮石」。

500噸是什麼概念?大家知道,埃及金字塔是由巨石搭建而成的。這些石頭重量約為2.5到5噸。500噸,就是金字塔巨石的100倍到200倍那麼重。

這塊石頭,據說早在日本建國的時候,就已經出現了,到底有多古老,無從考證。史前的人類,為什麼要打造這樣一塊巨石,又是怎麼把它安置到水潭上的呢?至今無解。

不過當地百姓倒有一種說法,說這塊石頭,是神雕刻的。神想造一個石頭的宮殿,但後來卻因為戰爭停建了,所以它是一個神殿的半成品。

為這,人們還在這塊石頭的附近,建了一個神廟,把石頭供起來崇拜,稱它為「石乃寶殿」。

去過神廟的人都說,你一定要伸手去摸一摸這塊石頭,因為你會感受到來自神的能量。巨石背後有一塊三角形的凸起,據說那是離神體最近、最能感受到能量的地方。

那麼,你會感受到怎麼樣的一種能量呢?有人覺得「像一陣陣地過電」,也有人覺得「感受到一股暖流通過身體」。

這個傳說中的神,會不會是上古的巨人族呢?因為一場史前的戰爭,他們把這塊石頭廢棄在了這個水潭上,就像復活節島上那些被遺棄的石像一樣?

還真不好說啊。

神奇的是,這種自帶能量的巨石在大洋彼岸也出現了。

賢者之牆

它,就是美國蒙大拿州的「賢者之牆」(Sage Wall),是一對年輕夫妻在1996年偶然發現的。

牆長80米,露出地面的,高達7米。如果連埋在地下的都算上的話,那可以高達12米。

這座牆是由各種大小不一的大石頭堆積而成的。這些石頭都切割得十分工整, 堆積得十分巧妙。牆體縫隙之間,有著明顯的打磨過的痕跡。去看過的人都說,這不可能是大自然的傑作,這肯定是一道人工牆。

研究人員的測量也證明了這一點。牆體花崗岩中富含鐵、鈦、鋯等金屬元素,跟周圍5公里之內的花崗岩含量都不同。所以,很明顯,這些石頭是從5公里以外的地方搬運過來的。

奇異的是,這座牆孤零零地矗立在原始森林中,周圍沒有任何人類的遺跡。是誰建造了它,又是為什麼目的建造的,至今還是一個謎。

2021年,「聖賢之牆」在網路上爆紅。許多人都說,當他們摸著牆體的時候,感受到了微妙的能量。事情越炒越熱,很快吸引到了科學家的注意。

科學家們拿著儀器來測量,發現這裡確實磁場異常。磁場強度是周邊岩石的12倍,磁極方向跟地球磁場之間,有著15度的偏差。

「聖賢之牆」的官網上還說,過去三年中,由於訊號受到干擾,已經有六架無人機在這裡墜毀。

於是,坊間開始流傳一種說法,說「聖賢之牆」是一座擁有永恆療癒功效的神聖建築。

慕名前來打卡的遊客越來越多,史前巨石文化也引發了人們更多的關注。

孕婦石

位於黎巴嫩的巴勒貝克神廟也在這股浪潮中再次翻紅。不過,紅的不是神廟本身,而是神廟的採石場。那裡保存著世界上最古老、最大的三塊巨石,每塊重達上千噸,都被切割成十分工整的長方形,長20米,寬和高都在4米左右。

這其中,最具有傳奇色彩的,就是「孕婦石」。

「孕婦石」橫躺在地上,一頭斜插進地下,像是被吊在空中的時候,忽然掉下來的,重重砸到地上的樣子。

當地傳說,有一位懷孕的婦人,跟巴勒貝克的人們做了一個約定,說只要每天給她供養,直到她順利生下孩子,她就會移動這塊石頭。不過婦人騙了他們,她最後沒有履行承諾。這塊石頭後來,就被人們稱為「孕婦石」。

雖然這只是個傳說,但它提供了一個很重要的信息,那就是,在古羅馬君主興建巴勒貝克神廟的時候,孕婦石已經就在那裡了。所以,它很可能不是古羅馬時代開鑿的。

事實上,也有學者認為,巴勒貝克神廟群,很可能是在另外一些更古老的神廟的基礎上,建造的。

那麼,它們會有多古老?

那些被遺棄的巨石背後,到底有著什麼樣神奇的故事呢?

人類的歷史,真的是從一隻猴子演變而來的嗎?

歡迎留言告訴我們您的想法。

好了,今天的故事就講到這裡了。未解之謎,我是扶搖。我們下回見。

歡迎訂閱YouTube頻道:https://www.youtube.com/@WJZM-FY

訂閱頻道Ganjingworld頻道:https://www.ganjing.com/zh-TW/channel/1eiqjdnq7go2dgb6zFtQ9TYK11080c

訂閱未解之謎Telegram群組:https://t.me/wjzmchannel

【未解之謎】節目組製作

責任編輯:李梅#

var scripts_to_load = [];

var contentObj = document.getElementById(“epoch_socail_span”).parentElement;

var iframes = contentObj.querySelectorAll(“iframe”);

if (hasStorage && localStorage.getItem(“EpochOnetrustActiveGroups”).indexOf(“C0005”) > -1) {

if (iframes.length > 0) {

iframes.forEach(function(iframe) {

var dataSrc = iframe.getAttribute(“data2-src”);

if (dataSrc) {

iframe.setAttribute(“src”, dataSrc);

iframe.removeAttribute(“data2-src”);

}

});

}

var fvIframe = document.querySelector(“.video_fit_container iframe”);

if (fvIframe !== null) {

var srcURL = fvIframe.getAttribute(“data2-src”);

if (srcURL !== null && typeof srcURL !== “undefined” && srcURL.length > 0) {

fvIframe.setAttribute(“src”, srcURL);

fvIframe.removeAttribute(“data2-src”);

}

}

} else {

var atag = ““;

var hint = (encoding === “gb” ? (“(根据用户设置,社交媒体服务已被過濾。要显示内容,请”+ atag +”允许社交媒体cookie。)”) : (“(根據用戶設置,社交媒体服务已被过滤。要顯示內容,請”+ atag +”允許社交媒体cookie。)”));

if (iframes.length > 0) {

for (var i = 0; i 0) {

for (var i = 0; i < tweets.length; i++) {

var iTag = document.createElement("i");

iTag.innerHTML = hint;

tweets[i].appendChild(iTag);

}

}

var fvIframe = document.querySelector(".video_fit_container iframe");

if (fvIframe !== null) {

var iTag = document.createElement("i");

iTag.innerHTML = hint;

var parent = fvIframe.parentElement.parentNode;

if (parent) {

parent.insertBefore(iTag, fvIframe.parentElement.nextSibling);

}

}

}