【2025年11月08日訊】(記者李梅橙縣報導)11月6日,即將開幕的橙縣希望之城(City of Hope)癌症專科醫院,邀請了5位癌症倖存者參觀醫院設施;從「沉默的一代」(Silent Generation)到「Z時代」(Generation Z)的倖存者們分享了各自年代的抗癌故事。

專攻癌症

占地72英畝的癌症專科醫院將於12月1日正式開業。醫院位於爾灣市大公園附近,與2022年8月開業的希望之城萊納基金會(Lennar Foundation)癌症研究大樓緊密相連;擁有17.4萬平方英尺、6層樓73張病牀。該院現有百餘名醫護人員,即將開業的專科醫院正在招募50名醫生和數百名專業員工。

希望之城橙縣主席安妮特·沃克(Annette M. Walker)介紹:「這是全美頂尖的癌症機構之一,專注於各種癌症的治療和護理,自2020年以來,希望之城在橙縣已治療超過4萬名癌症患者。」她希望人們一進門就感到舒適、能療癒身心;醫院坐落在多元文化的社區裡,他們努力滿足居民不同的需求,並儘量照顧到亞裔人的「風水」習俗。

希望之城橙縣副主席兼主任醫師愛德華·金(Edward Kim)博士表示,該院向來以「如果你接受過治療但沒有效果,那就來找我們」而聞名,希望幫助患者戰勝病魔,並在康復後擁有美好生活。該院提供胰腺癌、胃癌的篩查測試,很快還會有甲狀腺癌的篩查。金博士說:「這些屬非常規篩查,還沒有統一標準,我們正在開展研究。」到明年1月,該院將招募上萬人以開展血癌的檢測研究。

對亞太裔社區來說,胃癌和甲狀腺癌比較常見,但在美國還沒有相關的篩查,所以不在醫療保險範圍內。金博士說:「癌症有很多種,當人們身體出現異常,比如體重驟然下降,就該去檢查一下;大家知道,減肥還是挺難的。」

Z世代(1997-2012)

在Z時代,患者受益於基因組檢測、細胞療法和個性化的精準腫瘤學的蓬勃發展。24歲的朱利安·卡斯塔涅達(Julian Castaneda)於10歲及16歲時兩次罹患血癌(白血病)。再次罹病時,他在希望之城接受了骨髓移植。

作爲癌症倖存者,卡斯塔涅達在參觀後說:「親眼目睹這一切令人興奮。看得出來,希望之城傾注了驚人的創造力,這裡代表了未來的醫療水平;看上去,就像一家環境優美的酒店,患者來到這裡會感到溫暖舒適。」

「印象最深刻的是醫院的陽台,能讓病人在室外走走,看看風景,這對他們非常有益。」他說,通過病房的大玻璃窗能清晰看到街景和遠山,還備有靈修室等,「通常,住院期間會很艱難,但這裡有很多讓人放鬆、暫時忘記病痛的方式」。

千禧一代(1980-1996)

37歲的加比·扎皮亞(Gabby Zappia)陳述,一年前她懷著第3個孩子時出現了便血,婦產科醫生認為是妊娠痔瘡引起,沒在意。她兒子出生後,家庭醫生幫她轉診到消化科,做結腸鏡檢查時發現了腫塊,並且肝臟上有病變,被確診為四期結腸癌。

這是免疫療法、基因檢測和微創手術取得突破性進展的時代。扎皮亞做了3次手術和15輪化療和免疫療法,她說:「感謝克拉西醫生(Dr. Classy),我體內已無癌細胞,幾週前我敲響了癌症倖存者的鐘聲。」患病期間,家人、朋友與鄰居都在幫助她。

X時代(1965-1979)

這一代患者深受精準診斷、X光檢查和靶向治療的影響,他們的經歷反映了個性化醫療如何開始改變了治療效果和生活質量。科瑪·麥克道爾(Kommah McDowell)表示,她29歲時被診斷出三陰性乳腺癌,如今她49歲。「那是一段長達20年的旅程。」她說。

「在找到希望之城前的7個月,我被誤診為普通乳腺癌,正準備做切除手術和放射治療,醫生說只有5%的生存機率,而且可能無法生育。」麥克道爾說,「後來希望之城的醫生對我進行個性化的治療和護理。我結了婚,還有了一個6歲的兒子。」

麥克道爾寫了一本書《一線希望:癌症是我經歷過的最美好也最糟糕的事》(Silver Lining: Cancer was the best worst thing that ever happened to me),在亞馬遜網站上獲4.5星評價。「有時人們會覺得在精神、心理、社交、經濟或者情感上被埋葬了。」她說,「但人生變幻莫測,在最黑暗的時刻,即使無法綻放,也要找到生存的方式。」

罹病前,她拿到碩士學位,一心想著賺錢和競爭。「如果沒患癌症,我會把生命看作是理所當然的。」麥克道爾說,癌症讓她停下來思考人生,並改變待人接物和生活的方式,「我感恩和珍惜當下的每一刻,不後悔自己做的一切,當你以這種心態生活時,意義非凡」。

嬰兒潮一代(1946-1964)

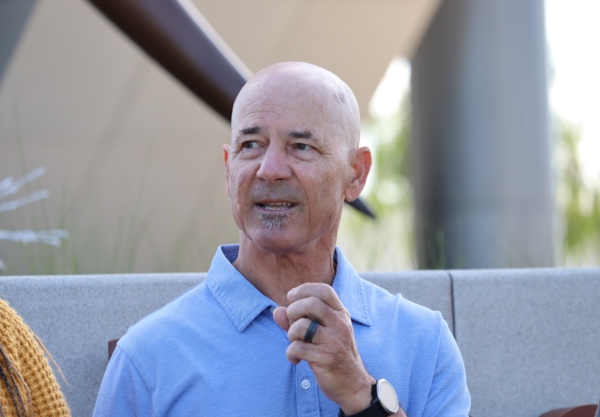

這是首批受益於現代化療法和聯合療法興起的一代人。2009年,庫爾特·勒布倫(Kurt LeBrun)被診斷出多發性骨髓瘤,當時做了一次幹細胞移植;5年後又做了一次,即取出自身的幹細胞,殺死癌症細胞,再移植回體內。勒布倫現在希望之城做維持性治療,每4週來一次,並服用藥物。

如今65歲的勒布倫建議,如果醫生說要做檢查,那麼就去做,越早發現越有利。他當時除了疲倦外沒有其它症狀,「我經常在午休時打籃球,在全場跑來跑去的,以前能一口氣跑2-3趟,後來減為1-2趟,當時覺得是因為快50歲了」。檢查血液後發現血紅素非常低。

沉默的一代(1928-1945)

89歲的伊麗莎白·盧卡斯(Elizabeth Lucas)代表了癌症治療的早期時代——那時主要是做手術和放射治療,化療剛剛興起。那代人的堅韌不拔為如今的先進療法鋪平了道路。

盧卡斯在62歲時被診斷出乳腺癌,她接受了治療。5年後於2003年,她被診斷出腎癌,做了腎臟和腎上腺切除;2004年腎癌復發,當時對腎癌沒什麼有效治療法,患者只有12-18個月的生命,生存機率僅1%。希望之城的西蒙·切克梅迪安(Simon Tchekmedyian)醫生嘗試了一種副作用很小的干擾素,經過2個月的每日注射後,腎臟腫瘤明顯縮小。然後,盧卡斯接受了數年的預防治療。

幾年前,她又被診斷出肺癌,接受了肺部手術,目前還在繼續監測。從發現癌症至今已37年了,盧卡斯說:「我覺得非常幸運,已經擺脫了癌症。」「我在家做飯,喫健康食物;也會鍛鍊身體。要保持活力和忙碌,但最重要是珍惜家人和朋友的愛,那非常鼓舞人心。」◇