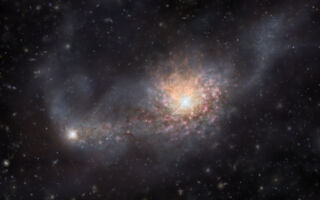

【2025年05月22日訊】(記者夏雨綜合報導)天文學家觀測到兩個遙遠的星系,它們都擁有與銀河系大致相當的恆星數量。在面臨不可避免的合併局面前,這兩個星系急速靠近彼此,場景宛如兩位騎士在決鬥中衝鋒陷陣。這一幕發生時的宇宙年齡約為當前年齡的五分之一。

天文學家利用兩台位於智利的望遠鏡,觀測到這兩個星系,揭示這場星系之戰的血腥細節。它們當時的形態大約是114億年前,即宇宙大爆炸事件發生後約24億年。

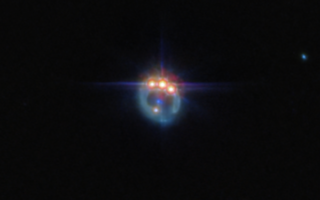

根據歐洲南方天文台甚大望遠鏡(VLT)和阿塔卡馬大型毫米/亞毫米波陣列(ALMA)的數據分析,其中一個星系利用類星體的強烈輻射,改變了另一個星系的氣體性質,並削弱了其形成新恆星的能力。

「在遙遠的宇宙深處,兩個星系正陷入一場驚心動魄的戰鬥。」巴黎天體物理研究所(Institut d’ Astrophysique de Paris)和法國-智利天文實驗室(French-Chilean Laboratory for Astronomy)的天文學家帕斯基耶‧諾德代姆博士(Pasquier Noterdaeme)說道。

「它們一次又一次地以每秒500公里的速度相互衝撞,猛烈碰撞,卻總是擦肩而過,然後撤退,再次交鋒。」他說。

這兩個星系之間的相互碰撞,讓研究人員想起中世紀騎士的馬上長矛決鬥。(看圖點這裡)

諾德代姆接著說:「因此,我們將這個系統稱為『宇宙決鬥』。但這些星系騎士並非俠義之士,其中一位擁有一個非常不公平的優勢:它利用類星體,用輻射之矛刺穿對手。」

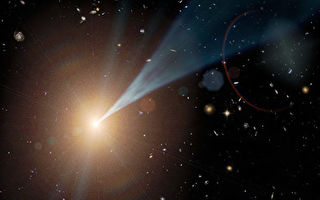

類星體是一些遙遠星系的明亮核心,由超大質量黑洞驅動,釋放出大量輻射。類星體釋放的橫跨電磁波譜的強烈輻射,擾亂了另一個星系中由氣體和塵埃組成的分子雲,使其形成恆星更加困難。

「這種輻射在擾亂氣體的同時,也『傷』了它的『對手』。」他說。

這項研究週三發表在《自然》雜誌上。諾德代姆是共同作者。

俄羅斯聖彼得堡約菲研究所(Ioffe Institute)天體物理學家謝爾蓋‧巴拉舍夫(Sergei Balashev)說,類星體輻射的影響,使受影響區域的雲層「變成微小而緻密的雲塊,小到無法形成恆星」。巴拉舍夫也是這項研究的共同作者。

巴拉舍夫說,這是首次觀測到這種現象。

恆星的形成是由於這些雲層在引力作用下緩慢收縮,形成小中心,這些中心逐漸升溫,最終發展成為新的恆星。但受類星體輻射影響的星系中,能夠孕育恆星的區域越來越少,從而削弱了恆星形成率。

超大質量黑洞位於許多星系的中心,包括銀河系。研究人員估計,作為本研究中類星體引擎的黑洞質量約為太陽的2億倍。

天文學家觀測到的大多數星系合併都發生在宇宙歷史的後期。

「星系通常成群出現,引力相互作用會自然地在宇宙時間中導致合併。」諾德戴姆說,「根據目前的理解,這兩個星系最終會合併成一個更大的星系。類星體會隨著可用燃料的耗盡而逐漸消亡。」

(本文部分參考了路透社的報導)