【2025年07月03日訊】(記者李言編譯報導)在宇宙中發生的劇烈事件中,超新星堪稱最猛烈的一種。這通常發生在質量超過太陽八倍的恆星耗盡核燃料後,其核心發生坍縮,引發的一次毀滅性的爆炸。

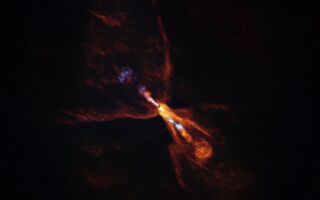

但近期,天文學家首度捕捉到一種更為罕見的「雙重引爆」超新星影像,這種爆炸摧毀的不是高質量恆星,而是恆星殘骸——一顆密度極高的白矮星。這項觀測成果來自歐洲南方天文台(ESO)設於智利的「甚大望遠鏡」(Very Large Telescope, VLT),為Ia型超新星理論首次提供了明確的視覺證據。(點擊這裡觀看相關圖片)

這項研究成果於週三(7月2日)發表在《自然天文學》(Nature Astronomy)上。

這起爆炸事件發生於距地球約16萬光年的大麥哲倫星系(Large Magellanic Cloud),位於劍魚座方向。目標白矮星質量與太陽相當,研究人員拍下的畫面呈現出爆炸約300年後的景象:兩個由鈣元素構成的同心殼層,正向外擴張。

這類「雙爆」Ia型超新星源於一對緊密雙星系統中的交互作用。主白矮星通過強大引力,從伴星(可能是另一白矮星或富含氦的恆星)吸取氦元素。當白矮星表層堆積的氦變得極度炙熱且緻密時,會產生氦爆炸,緊接著激發白矮星核心的第二次爆炸,導致整體完全瓦解。

據路透社報導,該研究第一作者、澳洲新南威爾斯大學坎培拉分校博士生普里亞姆‧達斯(Priyam Das)解釋說,在接連發生兩次爆炸後,「白矮星被完全摧毀,什麼都不剩了。」

另一位研究合著者、澳洲國立大學天體物理學家伊沃‧塞騰薩爾(Ivo Seitenzahl)補充指出:「兩次爆炸之間的時間差僅為氦爆炸波從白矮星一端傳播到另一端所需的時間——大約兩秒鐘。」

研究團隊利用VLT上的多單元光譜探測儀(MUSE),成功繪製出爆炸後化學元素分布圖。影像中可見兩層以藍色呈現的鈣殼:外層為氦爆炸所致,內層則源自核心引爆。達斯表示,這正是「雙重引爆機制的完美證據」。

她幽默地稱這項研究為「法醫天文學」(forensic astronomy),因為「我們正在解剖恆星的遺骸,試圖還原它是如何死亡的」。

按照目前的天文理論,質量不超過太陽八倍的恆星,最終將演化為白矮星。這類恆星最終耗盡氫燃料後進入紅巨星階段,拋出外層物質,只留下高密度核心——但絕大多數白矮星不會引發爆炸。

雖然Ia型超新星早已為科學界所知,但此次是首次獲得「雙爆」過程的直接圖像證據。這類爆炸對宇宙中的化學演化至關重要,能鍛造鈣、硫、鐵等重元素——這些元素構成了行星,甚至是生命的基本組成。

此次觀測還揭示了硫的殼層,而鐵不僅是地球結構的重要成分,更是人類紅血球的核心要素。

除了科學突破,這張影像本身也極具視覺衝擊力。「它太美了。」塞騰薩爾說,「我們見證了一顆恆星在死亡時孕育元素的過程。宇宙大爆炸只造出了氫、氦與鋰。如今我們看見鈣、硫與鐵如何誕生,並被拋灑回星系,形成宇宙物質的循環。」