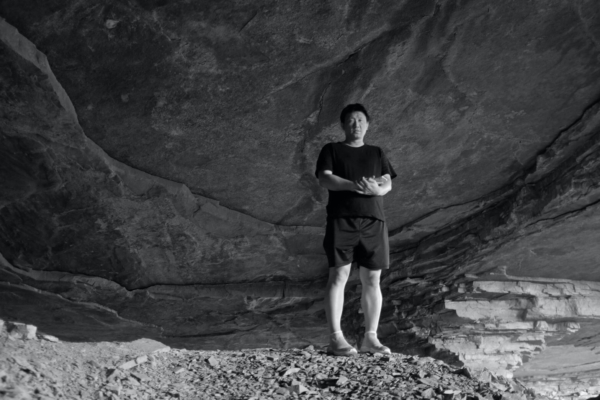

【2025年07月08日訊】(記者徐曼沅洛杉磯報導)地景藝術攝影家楊哲一,即將於7月19日至9月22日在台灣花蓮「好地下藝術空間」舉辦攝影個展「山水〈宜花〉」,展出其長期追蹤拍攝的「台資水泥產業對東台灣山林地貌造成的改變」。他希望透過藝術語言重新省思人類、自然與工業發展的張力與矛盾。

楊哲一原是羽毛球選手,後轉而投身環境科學與地質研究,並以攝影作為反思與記錄的媒介。他長年拍攝宜蘭與花蓮地區水泥礦場的景觀變化,呈現從1980年代至今,台灣水泥產業從西部礦源枯竭後東移,再歷經中國、東南亞拓展與轉型的完整脈絡。他以影像紀錄這些因開採而形成的「削頂山」與「缺角平台」,點出人為地景所隱藏的地質壓迫與環境創傷。

透過相機鏡頭,楊哲一向大眾提問:這道傷口長什麼樣子?是開採的產物,還是誤殺的遺跡?山水屬於我們嗎?它與開採的痕跡有何關聯?這種開採是什麼?他反思眼前山水,究竟是自然抑或是人工形成?

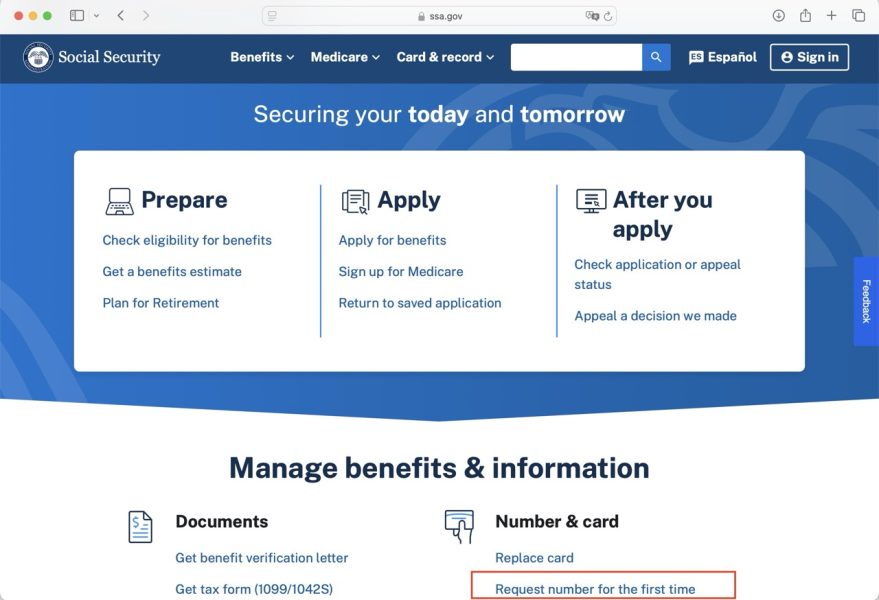

「山水〈宜花〉」同時是一份檔案——呈現出「可揭露」與「可反省」、「被顯現」與「被反射」的台灣地景。展覽核心作品以4×5大畫幅相機拍攝,搭配地圖、報紙、日誌、三頻道錄像等複合媒材裝置,完整呈現從2000年至2025年,台資水泥業逐步退場、復育轉型下的「剩景」與「殘景」。

作品形式上仿宋代山水巨碑式構圖,內容卻是植被稀疏、邊坡崩落的採礦現場,試圖建構一種屬於當代台灣的「後工業山水」。

楊哲一強調,他的地景影像不僅是客觀紀錄,更蘊含對土地的情感連結與人文關懷。他表示:「地景變化不是單純的自然演化,而是人為選擇的結果。透過攝影,我希望大家重新思考人與土地的關係。」

展覽開幕茶會與座談將於7月19日舉行,邀請藝術評論家楊硯奇與楊哲一對談,探討當代藝術、視覺哲學與礦業歷史如何交織於本展命題中。展覽由好地下藝術空間主辦,國家文化藝術基金會贊助,週五至週一下午12時至晚間8時開放參觀。

楊哲一曾任職於中央研究院地科所與全球環境變遷中心,現為當代攝影創作者、台灣兒童攝影藝術學會理事長,並創立羽球品牌「初應」(TRUEiin)。其攝影作品曾獲日本清里美術館、國美館、高雄美術館等永久典藏,並於國內外展出、獲獎無數。楊哲一以攝影作為其社會關懷途徑,藉由鏡頭訴說台灣曾被遺忘的角落。◇