【2023年02月07日訊】(英文大紀元 EPOCH INSPIRED STAFF報導/周美玉編譯)瑟琳娜·戴伊(Serena Dye)自稱是爸爸的乖女兒,在她15歲還在讀高中時,被禁止交男朋友。

當她錯過來月經並試圖向父母隱瞞懷孕時,她最好朋友的媽媽卻不經意說漏了嘴。父親在得知她懷孕的消息後勃然大怒。

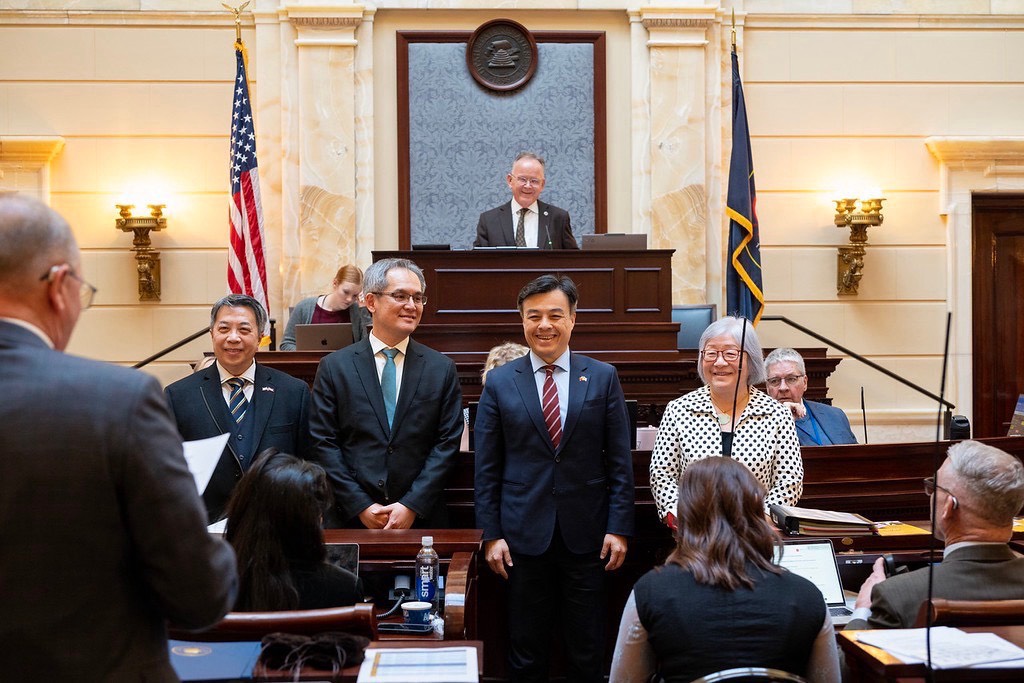

戴伊現年38歲,是五個孩子的母親,她在從小長大的伊利諾伊州的一家反墮胎懷孕中心,擔任區域執行主任。

在戴伊還是一個對墮胎充滿恐懼的青少年時,她曾被父母強行帶去墮胎,她相信,如果當時的墮胎醫生帶她的父母去看看超聲波,以及告訴他們胎兒在她體內成長的情況,她的父母就不會在今天還為他們當時的行為感到無法彌補的悔恨。

戴伊認為,她父親的反應與他的印度血統有(直接)關係。在得知她懷孕的消息後,父母與她進行了一場「非常可怕的談話」。

「他開始大喊大叫,告訴我,『你要馬上墮胎!』」她告訴大紀元時報,「起初,我媽媽對此很牴觸,她告訴我她會幫助我,可事到臨頭她退卻了。但我父親一直非常生氣也很粗暴,整整一個星期不停地對我大喊大叫。」

她記得父親告訴媽媽,如果戴伊不墮胎,他就會和她離婚。

「父親的收入是我們家的主要經濟來源。我們家的生活條件很好,」戴伊說,「所以我媽媽在承受了一週的壓力之後,來找我,求我墮胎。」

戴伊說,她一直堅強地試圖抵抗他們,直到父親最終威脅要拿槍結束自己的生命。

「我感到非常麻木,因為所有的指責和壓力都在向我襲來,」她說,「我屈服了,決定墮胎。我甚至感覺失去了自己。我只是像個行屍走肉什麼感覺都沒有。」

回顧過去,她認為父母做這樣的決定,文化根源是其中的一個因素;她說,如果這樣的事情發生在某些村莊,你可能會因此被殺掉。

「我們去了愛荷華市的計劃生育協會,當我走進等候區時,那裡很黑、很髒,很不乾淨,」她說,「候診室裡有幾個女人,我只記得環顧四周,看到了她們所有人都低著頭,我才開始哭。」

戴伊哭得很厲害,以至於她媽媽要求(護士)在輪到她之前就把她帶進診室。當護士跟她說話時,戴伊承認她不想經歷這一切。護士接著說,除非她同意,否則他們不能給她墮胎。隨後他們一家人被請出了診所。

她說,父親在回家的路上一直對她大喊大叫。又經歷了一週他的「大喊大叫」,她第二次屈服了。

這一次,在另一家診所,因為戴伊的父母告訴他們上次發生的事情,墮胎醫生讓她先在文件上簽字。她描述了這個過程:

我被帶進墮胎室。我身邊有兩個女人,她們是那裡的員工,她們把我綁在床上。他們每個人都握著我的手,墮胎醫生進來了,他根本沒有看我,也沒有跟我說話。他與護士交談,將流產器械插入我的體內並打開機器,我的胃開始像充氣氣球一樣上下抽動。

這個過程非常痛苦。我一直在哭。當寶寶被吸出我的身體時,我聽到了很吵的聲音。我聽到了它進入真空機的罐子。隨後醫生關掉機器,然後離開了。

墮胎後,戴伊和她父親的關係重回正軌,儘管後來他和她媽媽一樣對自己的所作所為表示遺憾。戴伊在找到自己的信仰之後,隨著時間的推移,她也慢慢地原諒了他們。原諒自己(卻)需要一個更痛苦的過程。她教會的一名成員決定寫一本關於墮胎經歷的書,他們就聯繫了戴伊並設法向她了解(墮胎)對她產生的一些沒有治癒的原始傷害。

「當我回憶那個時刻,並談論這些事情時,我會以胎兒的姿勢躺在地板上,來承受如此多的痛苦,情緒上的痛苦,」戴伊說,「但談論這些是我做過的最好的事情,因為這讓隱藏在我內心深處的一切都暴露無遺。」

這樣做開啟了戴伊療癒傷痛的過程。

她說,隨後她進行了很多祈禱。她現在可以談論她的故事的唯一原因是她在流產後得到了康復。

現在戴伊已經結婚16年了,她有五個孩子——最大的20歲,最小的11歲。在她的懷孕中心花時間向准媽媽和父母講述懷孕生產的實際情況,她向他們展示超聲波掃描並幫助他們根據情況做出相應的選擇。

「如果墮胎診所在墮胎之前把我們都帶去接受諮詢,如果我的父母也被叫到那個超聲室並且能夠看到胎兒在我體內生長的情況——如果他們能夠看到胎兒的心跳,小腿和小四肢——他們可能會改變主意,」她說,「我們需要向家人介紹全部的這些情況。」

回顧她的墮胎,戴伊希望她的父母有這樣一種心態,即在她體內生長的胎兒也有生命權。如果他們把她的孩子當作外孫子(女),就不會有任何問題。

「這樣選擇就會很明確和容易,『哦,我們需要支持瑟琳娜,』」她說,「讓她生下這個孩子,因為這是一個孩子,這是一個人,這是我們的外孫子(女)。」

她說:「墮胎對我沒有幫助。它傷害了我,也傷害了我的未來。它偷走了我生命中永遠無法挽回的一部分,它奪走了我們家人的生命,這個家人我們從沒見面也不知道是誰,直到有一天我們去天堂(才會相見)。」