在很多人的印象中,武術就是拳打腳踢、比拼輸贏。但若真走進武館,就會發現師父常掛在嘴邊的一句話不是「怎麼打人」,而是「要講武德」。為什麼中國武術強調「武德」?為什麼真正功夫強的人,反而最要懂得克制?這背後不僅有歷史文化的深層意義,也包含教育對人的塑造。

一、什麼是「武德」?

「武德」一詞,可以追溯到古代兵家思想。所謂「武」,不是單純的暴力,而是「止戈為武」——用武力來止息戰爭、保護百姓。所謂「德」,就是道德、仁義。兩字合起來,「武德」就是用武力時必須以仁義為準,不能濫用。

在民間武術中,「武德」通常包含幾個核心:

尊師重道 ——

學武先學禮,拜師要叩首,練拳要行禮。

克己守規 ——

不隨意動手,不仗技欺人。

扶弱濟困 ——

有能力的人要保護弱小,幫助社會。

自省自律 ——

武術是修身之道,強調內心的平和。

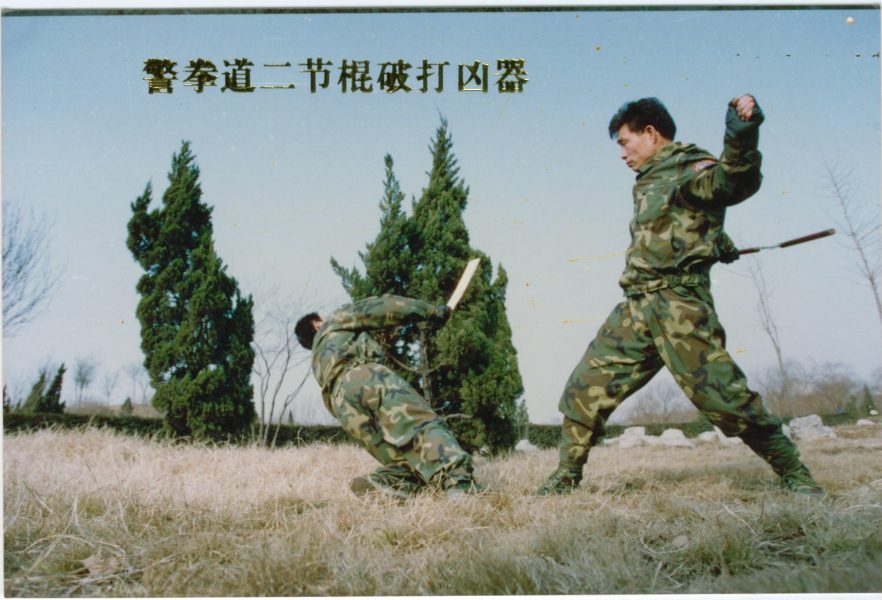

陶忠先院長指出:「沒有武德的武術,是沒有靈魂的拳腳。」

二、為什麼中國武術強調「武德」?

歷史背景:以德控武

在中國古代,武術不僅是自保的技能,更是軍隊和江湖人士的立身之本。若人人仗著拳腳橫行霸道,社會就會陷入混亂。因此,歷代武林人物都強調「未學武,先學禮」。這是一種制衡:只有把武術放在道德框架裡,它才能成為建設的力量,而不是破壞的工具。

傳統哲學:剛柔並濟

中國文化講「中庸」,強調平衡。武術雖然是剛強的表現,但更重視「以柔化剛」「後發制人」。這背後的哲學,是防守先於攻擊,把武術看作防身與修身的手段。

教育功能:身心雙修

在武館裡,孩子除了練拳,還要行禮、喊口號、遵守紀律。這些形式背後,就是在培養「武德」。學武不是為了打贏,而是為了培養紀律、專注與堅毅。

三、為什麼真正功夫強的人,更要克制?

出手後果更嚴重

功夫越強,力量越大。如果隨便出手,很可能造成嚴重傷害。普通人打一拳,也許只是青腫;練家子打一拳,可能就導致骨折甚至昏迷。因此師父常告誡弟子:「能打会打而不打」。

法律責任更重

在現代社會,法律會考慮「合理武力」。若是受過專業訓練的人,法院往往會認定「應該更懂得克制」。因此同樣一場衝突,普通人可能算正當防衛,而練武之人卻可能被認定為「過當」。

心態上的成熟

真正的高手,往往心態平和。他們知道武術不是炫耀的工具,而是內心修養的一部分。越有實力的人,越能淡定處事,不必急於用拳頭證明自己。

陶忠先院長說:「我从小练武,最常聽到的一句話就是:拳頭收得住,才是真功夫。」

四、武德在教育中的價值

對於青少年來說,武術訓練的最大收穫,往往不是「打人」,而是「自律」。

紀律訓練:

立正、行禮、喊口號,這些習慣潛移默化影響孩子的生活。

心理建設:

站姿挺拔、眼神堅定,讓孩子更有自信,不再輕易被霸凌。

價值觀引導:

武術強調「強者保護弱者」,讓孩子理解力量背後的責任。

五、武德與現代社會

在人人持槍的美國,武術也許不是解決安全問題的終極手段,但它依然有重要的文化價值。因為它教給人的,不僅是格鬥技巧,更是一種自我約束的態度。真正的武術教育,最終讓人明白:有能力,不等於有權利隨便使用。力量越大,責任越大。最好的勝利,不是打敗別人,而是戰勝自己的暴躁與恐懼。

六、結語

中國武術之所以強調「武德」,正是因為它不希望淪為暴力的工具,而是成為培養人格、提升心性的途徑。真正功夫強的人,更要克制。對今天的社會來說,武德不僅是武館裡的規矩,更是一種生活智慧。它提醒我們:真正的安全感,不是看你能打倒多少人,而是來自於能守住分寸、保持冷靜,懂得何時出拳,何時收手。

警拳道武功學院聯繫電話:408 896 0999

每週一 三 五 下午 六點開始