提起「少林」,許多人腦海裡立刻浮現出武僧身影:晨鐘暮鼓之間,鐵掌劈木,棍影翻飛。這種影像,早已超越了中國,成為全球範圍內「功夫」的文化符號。

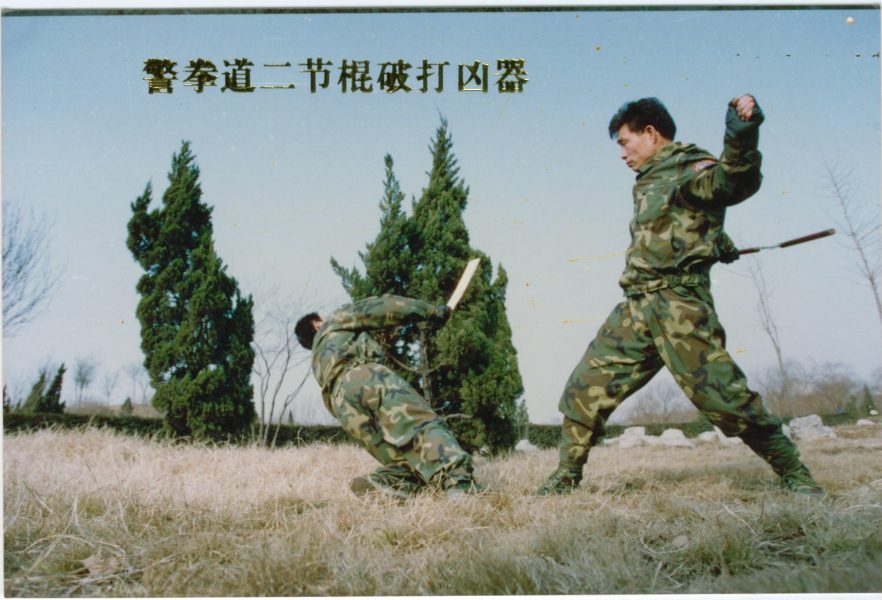

陶忠先曾在少林寺修習五年,並做到少林武僧副總教練。在那段嚴苛的歲月裡,他不僅鍛鍊了扎實的功夫,也體悟到「武德」與「自律」的深意。如今,他把這份經歷帶到美國,在矽谷創立「警拳道學院」,希望透過武術課堂,將少林精神與現代教育理念結合,傳遞給新一代青少年。當「少林」的文化符號來到美國,落地於矽谷、紐約、洛杉磯的社區武館時,它便不再只是東方古老傳統,而是與美國社會的現實交融,成為一種文化交流的橋梁。

一、少林武術的文化符號

少林寺在中國歷史與文化中具有特殊地位。它不僅是一座佛教聖地,也是「功夫」最響亮的名片。少林武術融合了佛教禪宗理念與實戰技巧,既有剛猛的拳腳,也有內斂的心法。當電影、電視劇、武術表演把「少林」推向國際時,少林武術便被賦予了超越技擊的意義。對外國人而言,它代表著東方的神秘與智慧,也成為中國文化的一個入口。

二、矽谷與「功夫熱]

移民社區的傳承需求

許多華人家庭希望孩子能接觸中國文化,而武術恰好是一個生動的切入點。比起枯燥的漢字學習,孩子們更願意在拳腳之間認識「少林」「太極」等詞彙。

跨文化的吸引力

美國孩子從小看過李小龍、成龍、功夫熊貓,他們對「Kung Fu」充滿好奇。在矽谷的武館裡,白人、亞裔、拉丁裔孩子同場練拳,這本身就是一種跨文化的交流。

科技人群的養生需求

在壓力巨大的高科技產業,許多人尋找舒緩身心的方法。太極、氣功、八段錦等柔和的武術形式,成為他們紓解焦慮、保持專注的良方。

三、武術作為文化交流的橋梁

語言之外的交流

對很多新移民來說,語言是文化交流的障礙。但武術是一種「身體語言」,一個出拳、一個抱拳禮,就能傳遞尊重與友好。這種交流方式跨越了語言的限制。

武德的共鳴

「止戈為武」「以德服人」是中國武術的核心理念,而美國社會也重視公平競爭與尊重對手。當兩種價值觀在武術課堂中相遇,彼此之間很容易產生共鳴。

節慶中的文化展示

在舊金山、聖荷西的春節活動裡,武術表演往往是最受歡迎的節目之一。舞獅、棍術、拳法,不僅吸引華人觀眾,也讓其他族裔居民感受到中國文化的魅力。

四、少林精神在美國的落地

「少林精神」不僅是動作上的剛勁,更是一種「內外兼修」的理念。當這種理念來到美國,它與當地社會的價值觀發生了互動:

對青少年:少林武術的紀律與尊師重道,幫助他們培養專注力與責任感。

對成年人:武術強調克制與養生,幫助他們在繁忙生活中找到平衡。

對社區:少林不再只是中國的專利,而成為全社區共享的文化財富。

陶忠先院長特別強調,功夫不只是「能打」,更是一種修養。他說:「真正的武術高手,是懂得克制的人。」這種理念與美國社會強調的守法與責任感,形成了天然的契合。

五、從武館到書籍的雙重推廣

許多武術家不僅在武館授課,也通過出版書籍、開設線上課程,讓更多人接觸武術文化。這種「實體教學 + 文字傳播」的模式,既保留了傳統師徒的互動,也符合現代社會的需求。陶忠先在台灣和中國出版過多本武術書籍,如今也計劃將內容帶入美國社區。他認為,文字能延伸課堂的邊界,讓更多沒有條件進館學習的人,也能透過閱讀理解「少林精神」。

六、跨文化青少年的新身份

對在美長大的孩子來說,武術不僅是一項課外活動,更是一種身份認同。

華裔孩子 透過學武,與祖先的文化連接,找到「我是誰」的答案。

非華裔孩子 則透過學武,打破刻板印象,真正理解中國文化的內涵。

陶忠先舉例說,他的弟子裡有一位西裔孩子,一句中文也不會說,但學武時卻能心領神會、舉一反三。他感慨地說: 「能不能出武林高手?天賦、靈性、刻苦,缺一不可。」這種跨文化的交流,讓少林精神在新一代身上得以延續與轉化。

七、結語

從少林到矽谷,是一段文化旅程:從古老寺院的鐘聲,到現代社區的拳聲;從經典武俠的銀幕形象,到孩子們日常的課堂訓練。這段旅程告訴我們:武術不只是中國的傳統,而是一種可以跨越國界、跨越語言的「文化橋梁」。它讓不同族裔的人在同一片墊子上揮拳,在同一段音樂裡起舞,在同一份尊重裡找到共鳴。正如陶忠先院長所說:「我們不只是教拳,更是在教人如何理解彼此。」這句話,道出了武術在中美文化交流中的深遠意義。

警拳道武功學院聯繫電話:408 896 0999

每週一 三 五 下午 六點開始