當新移民踏上美國這片土地,往往帶著滿滿的存款習慣與「量入為出」的觀念。可是在這裡,他們很快會發現:美國社會運行的邏輯完全不同,信用比存款更重要,借貸反而成了日常生活的基石。這種文化差異,讓不少華人一開始摸不著頭腦。

華人的老觀念:錢要攢在口袋裡

在華人文化裡,父母從小教導的理財觀就是——要存錢。存錢代表安全感,也是一種責任感。

婚嫁壓力:

很多中國父母從孩子上大學就開始攢錢,為的是將來能幫孩子付房子的首付。

未雨綢繆:

生病、退休、教育,幾乎所有的風險都要靠「存款」去應對。

不愛欠債:

在傳統觀念裡,欠人錢是一種丟臉的事,所以「房子要全款,車最好一次付清」常被看作財務能力的象徵。因此,對剛到美國的移民來說,看到美國人「一卡在手,刷刷就走」的消費方式,往往直搖頭,覺得這樣不是自找麻煩嗎?

美國的思維:信用就是第二張身分證

美國人卻完全不這樣看。他們的邏輯是:錢要流動,而不是死死攥在手裡。

信用卡文化:

幾乎人人都有多張信用卡,消費並非全靠收入,而是「先借後還」。只要每月準時還款,就能建立信用紀錄。

房子靠貸款:

在美國,用全款買房的人少之又少,即使富人也會貸款,因為利率相對划算,把現金用來投資反而更能增值。

投資優先於存錢:

美國人的薪資收入常常部分投入股市、退休帳戶或其他投資產品,認為錢只有動起來,才能長出更多錢。在這種環境裡,信用分數(FICO)比存款餘額更重要。沒有信用,就像沒有金融身分證,辦什麼都不順利——租房、貸款、甚至申請手機合約都會卡關。

新移民的「文化衝擊」

很多新移民初來乍到時,會陷入幾個誤區:

只帶現金、不辦信用卡

覺得信用卡不安全,結果過了幾年要貸款時,銀行卻說:「不好意思,您沒有信用歷史。」

以為存款越多越好貸款

很多人滿心想著「我有存款,銀行應該放心吧?」但實際上,銀行更在意你有沒有「還錢紀錄」和穩定收入。

怕欠債不敢用貸款

在美國,欠債不是羞恥,而是一種「信用證明」。只要你能負責任地借、準時還,反而是加分項。

一個小故事

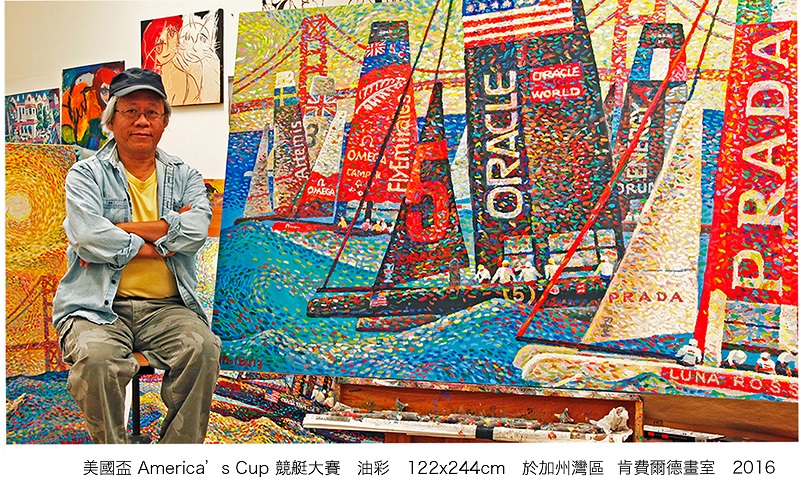

有位剛到灣區的新移民太太,習慣用現金或借記卡(Debit Card),連水電費都用支票支付。幾年下來,她存了一筆不小的錢,想買房卻遇到大麻煩——因為她從來沒用過信用卡,在信用系統裡等於「白紙一張」。銀行不敢借她大筆房貸,只能給她極差的條件。後來,她才明白,沒有信用歷史,就像沒有履歷表去找工作,讓人不敢錄用。

如何平衡兩種文化?

對新移民來說,存錢的習慣並不是壞事,但要學會與美國的信用文化接軌。幾個小建議:

盡早辦理信用卡:

哪怕額度只有五百、一千,也要開始建立紀錄。

控制使用率:

不要刷爆,盡量把用量壓在額度的 30% 以下。

準時還款:

守住「不逾期」這條紅線。

分散存款:

大額存款要注意 FDIC 25 萬美元的保險限額,避免風險。

投資與存錢並行

在守住安全感的同時,逐步了解退休金、股票或其他增值渠道。

結語

華人文化重存錢,美國文化重借貸,表面上看起來格格不入,其實兩者可以互補。存錢帶來安全感,借貸帶來信用與槓桿效益。對新移民來說,既要守住中式的謹慎,又要學會美式的借貸規則,才能真正打開在美國生活的大門。

在美國,錢不是唯一的資本,信用才是你走遍天下的通行證。

諮詢郵箱:chen840@gmail.com