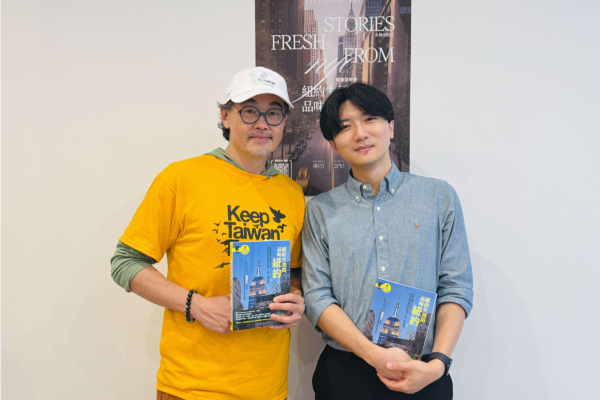

【紐約風情】跨代台灣留學生對談 共同「品味紐約」文/曾蓮 紐約州立大學下州醫學中心生理暨藥理系研究助理教授莊士杰(左)與紐約大學醫學院免疫學博士候選人許培豐(右)合照。(曾蓮/大紀元)

紐約州立大學下州醫學中心生理暨藥理系研究助理教授莊士杰(左)與紐約大學醫學院免疫學博士候選人許培豐(右)合照。(曾蓮/大紀元)

【2025年09月26日訊】在紐約,留學從來不只是學術的歷程,更是一段文化與人生的冒險。三十年前,來自台灣的莊士杰帶著理科人的嚴謹與好奇,走進這座大都會,從實驗室到街頭,逐步累積出屬於自己的紐約足跡,如今躋身紐約州立大學下州醫學中心擔任助理教授;十年前,台大藥理所的畢業生許培豐背起行囊,走在與莊教授相似的學術道路上,以嶄新的數位時代眼光,記錄下這座城市的脈動。

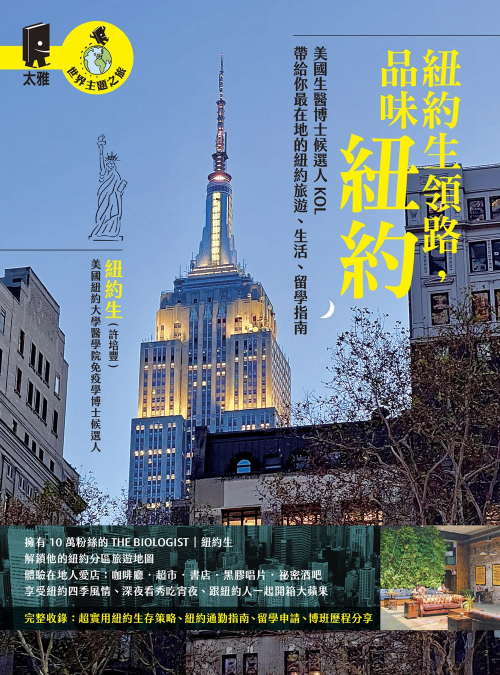

從部落格創作者到新書出版,《紐約生領路 品味紐約》的誕生,記錄了筆名「紐約生」(THE BIOLOGIST)許培豐的留學足跡。他在紐約大學生物學碩士畢業後繼續深造,如今是紐約大學醫學院免疫學博士候選人。他的前輩莊士杰,是紐約州立大學下州醫學中心藥理學博士,現為該校生理暨藥理系研究助理教授。莊士杰的專欄「紐約地途」成為不少華人認識紐約的窗口,如今雖已擱筆,但他仍然持續經營社交媒體「NYDeTour」,分享在地生活。

兩人雖然年齡與時代背景不同,卻同樣是醫學研究領域的留學生,都對這座城市的旅行與探索懷有熱情。藉著許培豐新書發表會之際,兩代紐約留學生在曼哈頓下城的小小空間裡,交織出兩代留學生的對話與共鳴。

穿越高樓縫隙的紐約朝陽。圖為2021年11月24日逆向「曼哈頓懸日」奇景。(YUKI IWAMURA/AFP via Getty Images)

穿越高樓縫隙的紐約朝陽。圖為2021年11月24日逆向「曼哈頓懸日」奇景。(YUKI IWAMURA/AFP via Getty Images)

兩代留學生 書香與紐約的交會

莊士杰談到在布碌崙醫學院工作時,與王后區的住處相隔七、八十分鐘,每天通勤的路上,總喜歡拐個彎,去看看不同的角落、參加一場展覽,或者走進一場社區活動。因為這種順路的「偏航」,卻意外開展了對紐約生活的獨特觀察。才有了「紐約地途」(NYDeTour)的誕生。

許培豐回應:「前輩能持續這樣紀錄高品質的內容,真的不容易。尤其在沒有谷歌地圖那麼方便的年代,還能走遍紐約街頭,留下文字與影像,真是讓我非常欽佩。」

莊士杰對於到手的新書,語氣中帶著驚喜與佩服:「這本書結合了紐約生活指南、留學生申請技巧,還有旅行工具書的特色,對想來紐約闖蕩的年輕人而言,實在很有指標性。」

從研究室的日常到地鐵的語言交響,從社區的多元文化到餐桌上的跨國交流,他們用親身的經驗與眾人分享:留學不是孤單的漂泊,而是一種在陌生中找到自我、在多元文化裡學會尊重的過程。兩代留學生的分享,不只是對過往的回顧,更是給未來每一位懷抱夢想、準備踏上異鄉旅程的學子,一份啟發與鼓勵。

《紐約生領路 品味紐約》書影。(紐約生提供)

《紐約生領路 品味紐約》書影。(紐約生提供)

有溫度的文字 多重角度看紐約

讀莊士杰的專欄,像是跟著一位老朋友在街頭散步。他筆下的紐約,不只是冰冷的摩天大樓,而是地鐵月台的琴聲、布碌崙牆角的塗鴉、唐人街魚販的吆喝,以及小意大利節慶的香氣。理性的科學研究背景,讓他在觀察時保持精準;感性的文字,則賦予畫面溫度。三十年的旅居,使他既熟悉又好奇,同時他也是街頭攝影師,善於捕捉城市的瞬間。

位於紐約曼哈頓下城的「小意大利」。(曾蓮/大紀元)

位於紐約曼哈頓下城的「小意大利」。(曾蓮/大紀元)

許培豐的新書,則更像一本溫柔的指南,介紹在紐約生活的點點滴滴。他不只推薦餐廳,更細心提醒讀者該點哪些菜,避免「走冤枉路」;他談地鐵等交通路線,也會附上自身的實際體驗,像朋友般貼心。有人說,他是將「科學家的細緻」帶進旅遊與生活的分享裡。

兩位不同風格的創作人,像是同一首樂曲的不同樂章:一位以長年累積的厚度,描繪紐約的文化肌理;一位以新鮮而熱情的眼光,傳遞留學生的真切心情。

充滿吸引力的文化大拼盤

「當初紐約最吸引我的,就是能走出舒適圈,跟不同文化的人交流。」莊士杰說。他參加過無數社區活動,總希望利用這座城市的多元環境,去理解不同文化之間的差異。他曾經寫過一篇文章《不只是「東方特快車」的七號地鐵》,描述的就是紐約7號地鐵如同「聯合國列車」,車上聽到三、四種不同國家語言交談聲很自然,沿線除了呈現不同族裔文化美食之外,每年不同時間沿線這些地區也會舉辦不同地域性的餐館週,是紐約饕客們的好去處。

來往於王后區和曼哈頓的紐約地鐵7號線,如同「聯合國列車」。(JOHANNES EISELE / Getty Image)

來往於王后區和曼哈頓的紐約地鐵7號線,如同「聯合國列車」。(JOHANNES EISELE / Getty Image)

在許培豐看來,紐約就像是「文化大拼盤」——每個族裔都保有自身特色,卻又並列在同一張大桌子上。「你可能週末跟來自印度和歐洲的朋友,中午先在唐人街探訪有百年歷史的粤式飲茶;接著轉身前往一街之隔的意大利社區,品嘗道地的意式冰淇淋;晚上前往韓國城,大快朵頤正宗的韓式烤肉。」韓國城、中國城、小希臘、小意大利⋯⋯不同文化在紐約這座都市多元並存。

「If you can make it here, you can make it anywhere.」許培豐最欣賞這句格言,認為只要在紐約能站住腳,在所有的地方都能如魚得水。他相信,「紐約最大的魅力,就是能不斷挑戰、學習與改變。」

「紐約生」許培豐的紐約大學生物學碩士畢業照。(紐約生提供)

「紐約生」許培豐的紐約大學生物學碩士畢業照。(紐約生提供)

適應「大蘋果」的交流節奏

對兩位在紐約學術界摸爬滾打的「旅遊達人」而言,紐約不僅是研究的舞台,也是文化交流的訓練場。

「在美國,實力固然重要,但人脈同樣關鍵。」莊士杰認為,很多機會都來自於你是否有認識的人,是否有人能為你引薦。許培豐則以親身經驗印證:一封勇敢寄出的電子郵件,讓他順利加入夢想中的實驗室,也開啟了攻讀博士的契機。

而文化交流,最日常的形式,往往來自「美食」。在Potluck派對上,即每個客人都要準備一道菜,許培豐曾帶過台灣地道的麻油雞,卻因酒與薑味道太重,讓外國同事難以接受;後來,他改帶台灣蛋餅,一口氣準備三種口味,結果被掃光,還因此打開話題,讓更多人認識台灣早餐文化。

「美食是世界共通的語言。」他笑言,「就算皮蛋或滷味有人不敢吃,那也是文化交流的一部分。真正的目的,是讓別人看見台灣的特色。」

許培豐參加「德州台灣生物科技協會」年會演講,分享科學家在社群媒體的角色。(紐約生提供)

許培豐參加「德州台灣生物科技協會」年會演講,分享科學家在社群媒體的角色。(紐約生提供)

更有趣的是,他也在新書裡提到美國博班的「電梯報告」訓練——如何在短短幾十秒裡,清楚表達研究概念,說服對方。這項技能,無論是科學研究,還是日常交流,都是紐約給予留學生最實際的磨練。

紐約故事 由你我書寫

兩代留學生,兩種筆觸,卻有著相同的熱情:用文字與經驗,讓更多人理解紐約的獨特。在新書發表會現場,許多人專程從新澤西、甚至普林斯頓趕來,只為與作者面對面聊一聊,分享各自的紐約故事。

主持活動的部落客創作者瑞莎(Risa in New York),不僅布置場地,更親手製作小物,附贈的萬年曆書籤則成了每位與會者的專屬小驚喜。現場更像是一場「網友見面會」,當中臥虎藏龍,有不少隱藏在紐約的台灣人精英。早前大家都是透過文字與社群認識彼此,而終於能在實體空間裡,交換真實的眼神與笑聲。

紐約中央公園秋日一景。(曾蓮/大紀元)

紐約中央公園秋日一景。(曾蓮/大紀元)

紐約,從來就不只是冷峻的摩天樓,而是盛滿無數留學生故事的城市。兩代台灣醫學背景的青年與學者,以不同的方式書寫,卻同樣在這片土地上,留下屬於自己的足跡。

許培豐相信,保持開放,不停學習,用尊重與包容的心態去探索這座城市,就一定能找到自己的位置。而莊士杰則以三十年的步伐,來證明紐約是一座探索不盡的寶藏。一切還在繼續,書寫故事的人不只是許培豐,也不僅是莊士杰,而是生活在紐約的你、我、他。◇

責任編輯:李維真

旅美台灣畫家張家瑋的島嶼之夢

來自台灣新北市的藝術家張家瑋,從美術教職轉為全職藝術家,長年以畫筆探索家族記憶、文化認同與生命情感。歷經近兩個月的籌備,張家瑋在紐約的首個個人展覽於今年6月21日拉開序幕,台美文藝協會(TAAC)主辦的「島嶼生態藝術」(Eco Art on Island)主題迎來第二輪藝術家展覽。張家瑋的個展《島嶼之夢》以「自由、犧牲與重生」為主題,描繪在美國的台灣移民三種人生狀態。

來自台灣新北市的藝術家張家瑋,從美術教職轉為全職藝術家,長年以畫筆探索家族記憶、文化認同與生命情感。歷經近兩個月的籌備,張家瑋在紐約的首個個人展覽於今年6月21日拉開序幕,台美文藝協會(TAAC)主辦的「島嶼生態藝術」(Eco Art on Island)主題迎來第二輪藝術家展覽。張家瑋的個展《島嶼之夢》以「自由、犧牲與重生」為主題,描繪在美國的台灣移民三種人生狀態。

點亮生命的火光 台灣策展人的浪漫相遇

李美華(Luchia Meihua Lee)是台美文藝協會(TAAC)的靈魂人物,一位深耕藝術推廣、用愛與信念在異鄉開出花朵的文化耕耘者,一名資深策展人。她與摯愛Ken攜手走過風雨,也為台灣藝術在美國落地生根,燃起燦爛不滅的光芒。這不僅是一段旅程的回顧,更是一封獻給勇氣、愛與歸屬的深情告白。

李美華(Luchia Meihua Lee)是台美文藝協會(TAAC)的靈魂人物,一位深耕藝術推廣、用愛與信念在異鄉開出花朵的文化耕耘者,一名資深策展人。她與摯愛Ken攜手走過風雨,也為台灣藝術在美國落地生根,燃起燦爛不滅的光芒。這不僅是一段旅程的回顧,更是一封獻給勇氣、愛與歸屬的深情告白。

首位南極女嬰誕生故事 現實版「冰雪奇緣」

那是一個天氣極端惡劣的傍晚,風雪如刃、天地一色。1978年5月27日,南極半島北端的阿根廷陸軍希望基地(Base Esperanza)寒風凜冽,在這片人跡罕至的冰封之地,零下30度的惡劣環境中,一個小生命正悄然降臨。沒有醫院,沒有救護車,一個頑強的女孩來到了世間,她就是Marisa de las Nieves Delgado——歷史上首位在南極出生的女性。如今,這位「南極女嬰」也已經成家立業,成為律師,定居於美國紐約。

那是一個天氣極端惡劣的傍晚,風雪如刃、天地一色。1978年5月27日,南極半島北端的阿根廷陸軍希望基地(Base Esperanza)寒風凜冽,在這片人跡罕至的冰封之地,零下30度的惡劣環境中,一個小生命正悄然降臨。沒有醫院,沒有救護車,一個頑強的女孩來到了世間,她就是Marisa de las Nieves Delgado——歷史上首位在南極出生的女性。如今,這位「南極女嬰」也已經成家立業,成為律師,定居於美國紐約。

聖真納羅節美食之旅 咀嚼小意大利百年故事

離曼哈頓華埠一街之遙,走進茂比利街(Mulberry Street),眼前忽然一亮:紅、白、綠三色燈串在街道上方交織成彩虹拱門,空氣裡瀰漫著油炸麵糰的甜香、炭火烤香腸的辛辣氣息、披薩的焦香與濃郁的番茄味。美食攤位前人潮洶湧,這就是熱情洋溢的第99屆小意大利聖真納羅節(The Feast of San Gennaro),將「小意大利」社區的活力喚醒。若要真正理解「小意大利」,不只是用眼睛看建築,而是要用耳朵聽故事,用味蕾去感受文化。

離曼哈頓華埠一街之遙,走進茂比利街(Mulberry Street),眼前忽然一亮:紅、白、綠三色燈串在街道上方交織成彩虹拱門,空氣裡瀰漫著油炸麵糰的甜香、炭火烤香腸的辛辣氣息、披薩的焦香與濃郁的番茄味。美食攤位前人潮洶湧,這就是熱情洋溢的第99屆小意大利聖真納羅節(The Feast of San Gennaro),將「小意大利」社區的活力喚醒。若要真正理解「小意大利」,不只是用眼睛看建築,而是要用耳朵聽故事,用味蕾去感受文化。

在紐約「買下未來」 蔡璧徽律師的地產藍圖

在紐約華人社區裡,「買房」永遠是最熱門的話題:如何選區、怎麼貸款、該不該投資?但在夢想背後,卻常伴隨焦慮與不安。蔡璧徽律師(Sylvia Tsai)深知這份心情——她自己剛入行時,也曾在過戶桌上手忙腳亂。多年後,她成為華人社群信賴的專業律師,並以《買下紐約!地產投資與法律攻略》這本書,向讀者分享如何減少風險、掌握機會,把房子真正變成人生的立足點。在她眼中,房子不只是冷冰冰的數字,更是一段人生的選擇、一種生活的開始。

在紐約華人社區裡,「買房」永遠是最熱門的話題:如何選區、怎麼貸款、該不該投資?但在夢想背後,卻常伴隨焦慮與不安。蔡璧徽律師(Sylvia Tsai)深知這份心情——她自己剛入行時,也曾在過戶桌上手忙腳亂。多年後,她成為華人社群信賴的專業律師,並以《買下紐約!地產投資與法律攻略》這本書,向讀者分享如何減少風險、掌握機會,把房子真正變成人生的立足點。在她眼中,房子不只是冷冰冰的數字,更是一段人生的選擇、一種生活的開始。

【未解之謎】天涯尋法 捨命進入西藏的法國奇女子

一位法國女子為何冒死闖入雪域禁地?日記中留下一句話:「不到拉薩,寧可死去」!背後的真相震驚世界!

一位法國女子為何冒死闖入雪域禁地?日記中留下一句話:「不到拉薩,寧可死去」!背後的真相震驚世界!

從台灣島嶼記憶到全球航線 纖維地圖文化尋根

台灣藝術家鄧文貞從西拉雅平埔族的血緣記憶出發,結合她在法國的留學經歷與台灣原住民傳統手藝傳承,創作出一件件富含時間與地域感的作品。繼去年台美文藝協會(TAAC)總督島駐村計劃帶來大型纖維地圖作品後,今年文貞再次到訪紐約,集結10年的心血,鄧文貞帶來30件纖維藝術作品與立體裝置來到天理文化學院藝廊,首次在紐約舉辦個人展覽,展期至6月28日。她並將繼續在總督島駐村創作,以台灣美食鮮蚵麵線為主題帶來新的作品。

台灣藝術家鄧文貞從西拉雅平埔族的血緣記憶出發,結合她在法國的留學經歷與台灣原住民傳統手藝傳承,創作出一件件富含時間與地域感的作品。繼去年台美文藝協會(TAAC)總督島駐村計劃帶來大型纖維地圖作品後,今年文貞再次到訪紐約,集結10年的心血,鄧文貞帶來30件纖維藝術作品與立體裝置來到天理文化學院藝廊,首次在紐約舉辦個人展覽,展期至6月28日。她並將繼續在總督島駐村創作,以台灣美食鮮蚵麵線為主題帶來新的作品。

清末福爾摩沙茶 從珍貴歷史影像看百年台茶生產旅程

台灣茶在19世紀清末到日治時代風靡歐美。當時歐美人士對於香氣迷人的「福爾摩沙烏龍茶(Formosa Oolong Tea)」,存在無限好奇與想像,一箱箱繪製精美的烏龍茶,從東方國度遠渡而來,價格高昂且搶手。

台灣茶在19世紀清末到日治時代風靡歐美。當時歐美人士對於香氣迷人的「福爾摩沙烏龍茶(Formosa Oolong Tea)」,存在無限好奇與想像,一箱箱繪製精美的烏龍茶,從東方國度遠渡而來,價格高昂且搶手。

港人在英國遇見百年社區農場