根據京都大學的一項最新研究,人體細胞能夠「聽見」聲波,而這一發現或能改變我們治療肥胖等疾病的方式。

「我相信聲音能成為調控細胞活動的有效工具,並將對許多相關領域產生影響,」該研究的通訊作者、細胞和分子層面生物學家粂田昌宏(Masahiro Kumeta)在接受《大紀元時報》採訪時表示。

聲音會如何影響細胞

聲音不僅會被耳朵和大腦感知,也同時能被我們的細胞所「聽見」。

該項研究近期發表於《Communications Biology》期刊,研究人員通過一種專門發出振動的裝置,使指定的細胞暴露在聲波中。

研究人員將數字音頻播放器連到置於細胞培養皿中的振膜上,以便觀察細胞在接觸不同頻率聲波(可聽及無法聽見的頻率)2到24小時後的反應。

他們發現,可聽範圍內的聲音會引發顯著的細胞反應,包括抑制前體細胞向脂肪細胞的轉化,而這也意味著聲音能夠阻止脂肪細胞的形成。

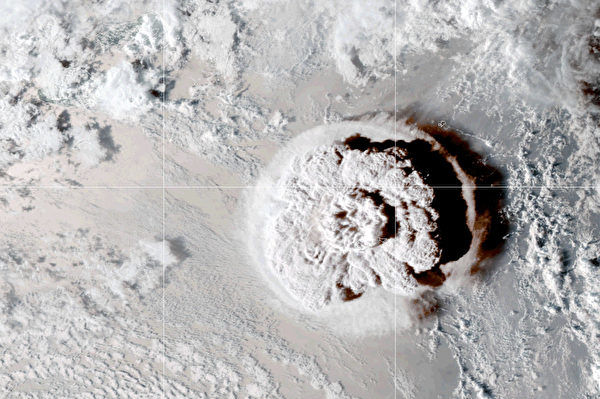

粂田及其團隊設計了一套系統,使培養中的細胞被聲波包圍。他們利用了一組特定的聲音模式,包括白噪音,以及分別代表可聽範圍內低頻與高頻的440赫茲及14千赫茲的單頻聲音。

據粂田介紹,聲音的特性有望被用來治療肥胖,而無需手術——只需將一個發聲裝置貼附在人體上即可。

粂田表示:「由於聲音是一種非物質的物理現象,它能成為一種安全、即時並具有高度穿透力的工具,以將刺激傳遞至身體深處。」

不過,他也指出,目前的研究結果僅限於培養的細胞層面,他與團隊正嘗試在小鼠模型中進一步驗證聲音的效果。

研究人員還發現約有190個基因會對聲音產生反應,並研究了聲音如何影響細胞間的黏附方式。

「這項研究為通過特定聲頻來影響細胞行為打開了大門,而無需手術、藥物或直接的物理接觸,」未參與該研究的認證家庭整骨醫師約瑟夫·梅爾科拉(Dr. Joseph Mercola)在接受《大紀元時報》採訪時表示。

「例如,若聲波能減緩或阻止脂肪細胞的發育,那麼聲音則可具備治療方面的用途,」梅爾科拉指出。

更廣泛的醫學意義

梅爾科拉表示,這一發現揭示了醫學環境中通過可控聲波,促進組織癒合、引導幹細胞分化以及平抑過度活躍的免疫反應等可能性。

「因為聲音是能量而非物質,這種方法避免了將任何外來物質引入體內,」他說。「這使其更加安全及精確,尤其適用於敏感或發炎的組織。」

擁有分子生物學和再生醫學博士學位的傑森·索納斯(Jason Sonners)在接受《大紀元時報》採訪時表示,這項研究表明,在不使用藥物及手術的情況下,仍有可能影響幹細胞激活,以及促進傷口癒合和神經修復。「這是一種低風險、潛力巨大的工具。」

索納斯表示,這項研究是一個「強有力」的提醒,說明我們的身體對環境變化非常敏感,並不僅僅是來自化學或機械的影響,還包括光和聲音等頻率。

與傳統中醫的聯繫

這項研究同時為傳統治療體系長期以來採用的實踐提供了科學驗證。

耶路撒冷針灸醫師傑米·巴查拉赫(Jamie Bacharach)在接受《大紀元時報》採訪時表示,古代中國人相信音樂能對我們的身體產生影響。「傳統中醫代代相傳的實踐表明,音樂有能力影響我們身體的內部運作,」她說。

傳統東亞醫學醫師傑森·鍾(Jason Chong)向《大紀元時報》表示,在東亞醫學中,特定音調被認為能與不同元素(木、火、土、金、水)產生共鳴,此外,它們還分別與C大調中的E、G、C、D和A音符有關。

他表示,中醫的一些傳承流派也觀察到特定節奏與某些器官之間的關係——例如,108次每分鐘(BPM)的節奏被認為對肝臟有益,120 BPM對腎臟有益,126 BPM則有助於心臟和肺部。其原理是,特定節奏的聲音振動能與這些器官產生共鳴,從而幫助恢復身體平衡並促進癒合。

巴查拉赫表示,當我們有意識地使用這些聲音時,無論是通過發聲、聆聽,還是使用調至特定頻率的樂器,我們可以此刺激我們的「能量經絡」,而根據中醫理論,這些經絡是與器官相連接的能量通道,並調節與之關聯的器官。

醫學中的新前沿

弗吉尼亞整合醫學大學(Virginia University of Integrative Medicine)校長劉理興(Lixing Lao)教授指出,這項研究存在一定局限性,例如研究人員尚未明確哪些音調會影響哪些基因。他表示:「儘管如此,這可能會是未來研究的第一步,從而找出可針對特定疾病的聲音或音調。」

粂田昌弘表示:「聲音是生物體獲取環境信息的重要方式,而其在細胞層面誘發生理反應的能力才剛開始被了解。」

梅科拉表示,他對未來有一天人們可以走進診所,躺下來接受有針對性的聲音療法感到興奮——這種療法能夠實時影響細胞,且無需服藥和打針。

「雖然當前尚處於早期階段,」他表示,「但這項研究幫助我們重新定義了聲音——其不僅僅是背景噪音,還是一種細胞可以理解的語言。這種觀念不僅會改變醫學,還會改變我們對生命的理解,讓我們更貼切地意識到自己生活在一個充滿振動的世界中。」

英文報導請見英文《大紀元時報》:Our Cells Can Hear Sound, With Potential for Medicine

身處紛亂之世,心存健康之道,就看健康1+1!

責任編輯:韓玉#

var scripts_to_load = [];

var contentObj = document.getElementById(“epoch_socail_span”).parentElement;

var iframes = contentObj.querySelectorAll(“iframe”);

if (hasStorage && localStorage.getItem(“EpochOnetrustActiveGroups”).indexOf(“C0005”) > -1) {

if (iframes.length > 0) {

iframes.forEach(function(iframe) {

var dataSrc = iframe.getAttribute(“data2-src”);

if (dataSrc) {

iframe.setAttribute(“src”, dataSrc);

iframe.removeAttribute(“data2-src”);

}

});

}

var fvIframe = document.querySelector(“.video_fit_container iframe”);

if (fvIframe !== null) {

var srcURL = fvIframe.getAttribute(“data2-src”);

if (srcURL !== null && typeof srcURL !== “undefined” && srcURL.length > 0) {

fvIframe.setAttribute(“src”, srcURL);

fvIframe.removeAttribute(“data2-src”);

}

}

} else {

var atag = ““;

var hint = (encoding === “gb” ? (“(根据用户设置,社交媒体服务已被過濾。要显示内容,请”+ atag +”允许社交媒体cookie。)”) : (“(根據用戶設置,社交媒体服务已被过滤。要顯示內容,請”+ atag +”允許社交媒体cookie。)”));

if (iframes.length > 0) {

for (var i = 0; i 0) {

for (var i = 0; i < tweets.length; i++) {

var iTag = document.createElement("i");

iTag.innerHTML = hint;

tweets[i].appendChild(iTag);

}

}

var fvIframe = document.querySelector(".video_fit_container iframe");

if (fvIframe !== null) {

var iTag = document.createElement("i");

iTag.innerHTML = hint;

var parent = fvIframe.parentElement.parentNode;

if (parent) {

parent.insertBefore(iTag, fvIframe.parentElement.nextSibling);

}

}

}